いかなる窮地に陥るとも 理を頼ってさえいけば 大熊こま(上)- おたすけに生きた女性

2025・2/12号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

入信のきっかけとなった自身の大病を通じて、「病の元は心から」との教えを感得したこま。以来、どこへやまと行っても、大和の方向に向かって拝まない日はなかったという

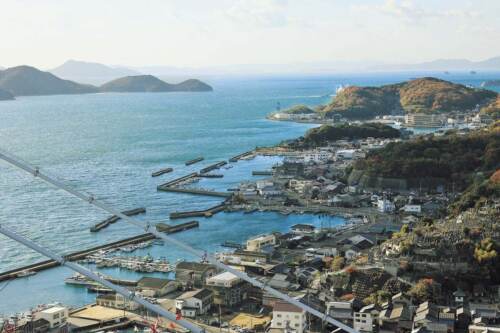

今回紹介するのは、大熊こまです。文久3(1863)年、香川県仲多度郡本島村甲生浦(現在の香川県丸亀市本島町)に住む長尾竹次郎、かるの長女として誕生し、明治16(1883)年、のちの京城大教会初代会長・大熊松次郎と結婚します。夫と弟・片山好造(のちの本島大教会初代会長)と共に布教に励み、京城大教会の礎を築きました。

何か人のためになることを

こまが生まれた本島は、瀬戸内海中央部に浮かぶ塩飽諸島の一つです。こまは幼いころから聡明で、慈悲深い人でした。父母によく仕え、兄弟をわが子のように慈しみ、近隣の人々ともよく交わりました。

9歳のとき、母・かるがかりそめの病で亡くなり、13歳のとき、灰小屋から失火して母屋を焼失しました。続いて父・竹次郎が鯛網漁で大失敗し、22歳のときには兄・元三郎が急逝するなど不幸が続き、長尾家は年一年と零落していきました。

それでも、こまは家事一切を引き受け、常にかいがいしく立ち働きました。親戚の人々がその孝心に感じて、布団や衣類などを時々与えると、こまは、くれた人の名前を記して襟裏に縫い込み、何年経っても分かるようにしておきました。人々はこうした心がけを褒め伝え、模範とするのでした。こまと幸太郎、好造の弟二人は、家を再興し、父を喜ばせたいといつも考えていました。

明治16年、こまは同じ甲生浦にある大熊家へ嫁ぎます。舅と義兄は体が弱く、こまは家事一切を任されると、夫に心配をかけないように働き、舅にも真心で孝行するので大層喜ばれました。こまが嫁いでから、大熊家はのどかな温かい家庭になりました。ただ子供がないのが悩みで、こまは「何か人のためになるようなことをして名を残したい」と夫に相談するのでした。

真理を悟り布教の道へ

明治17年3月、夫・松次郎の仕事の都合で神戸へ移ります。同21年、こま27歳のとき、不治の肺病に罹り、医薬の力も及ばず絶体絶命に陥りました。そこへ天理教を信仰する叔母が見舞いに来ます。こまは叔母が連れてきた先生に、「八つのほこり」と「かしもの・かりもの」の教理、病の元について諭してもらい、自らの過去を振り返り、心得違いをさんげしました。お願いづとめとおさづけの取り次ぎにより、こまは日ごとに快方に向かいました。

同29年9月、こまたちは本島へ戻り、両親の膝元で暮らし始めます。しかし、再びこまの身上が優れなくなりました。

ある日、越乃國支教会の布教師・佐藤栄佐が訪ねてきます。こまが長く患っていることを伝えると、神様にお願いさせてもらいたいと申し出ました。栄佐の講社に入り、毎日教理を聞かせてもらううちに、こまは回復しました。そして、この病からお道の教理を体得するのでした。

あるとき松次郎が、栄佐に兄の癲癇の持病について尋ねると、自らの信仰次第で皆が喜んで暮らせるようになると諭され、いんねんを果たすことに重きをおいて信仰を始めます。ほどなく兄は安らかに出直し、父は楽しく余生を送り、長寿を保って心安く出直しました。

こまは、二人の出直しを通して「人は天理に支配さるる」との真理を悟り、栄佐と共に布教することを決心します。幼少時から抱いてきた「何か人のためになることをして名を残したい」との念願を実現するときが来たと思いました。煩悶や困難の種となる人の精神をたすけ上げ、真実に人のためになることができると喜び、栄佐に深く感謝するのでした。

明治35年、弟・好造が仕事を求めて京城(現在の大韓民国・ソウル特別市)へ行くことになりました。栄佐は講社に入ってから行くよう勧めますが、好造は聞き入れず、その後、突然の悪寒に襲われて倒れます。好造は栄佐から詳しく教理を聞かせてもらい、ひと月のうち一日だけ神様の御用をつとめる心を定めると、一時は良くなりますが、また悪くなりました。今度は「三日」、今度は「十日」と日数を増やしますが、一時は良くなっても再び悪くなるのでした。栄佐は「まだ少ない。全部神様のために働かせていただく心定めをしなさい」と諭しますが、好造は家庭の事情が許さず、受け入れられません。

好造が絶望の状態に陥ると、こまはたまらず「早く先生のお諭し通りに一条心を定めなさい」と涙ながらに言いました。弟を思うこまのひと言が胸に応え、好造は翻然として醒めるがごとくに悟り、お諭し通りに心を定めます、と誓うのでした。

こまと栄佐は、海で水垢離をとって一心不乱にお願いしました。すると、生気を失うほどの痙攣が1時間に4、5回も起こっていたところがにわかに治まり、熱も下がりました。

決死のおぢば帰り

好造は、こまにおぢばへお礼参りに連れていってほしいと頼みました。「途中で万一のことがあっても少しも恨みには思いません」とまで言うので、こまは栄佐と相談のうえ、3人でおぢばへ帰る決意をしました。これを聞いた親族たちは反対します。こまが「もし途中で好造が身上に変わったことでもあったら、私も一緒に死んでお詫びをいたします。皆さんの言われることに従うて、神様への約束を果たさないで好造がこの家で亡くなるようなことがあったら、皆さまはどうされますか」と反論すると、親族たちはしぶしぶ承知しました。

好造を毛布で包むようにして船に乗せ、こまと栄佐が付き添い、下津井(岡山県倉敷市)へ向かいました。旅館に着くと、好造の身上は悪化し、息も絶え絶えの状態でした。栄佐は自分のお守りを好造の首に掛け、最後のおたすけと決意して平癒を願うと、不思議にも好造はすっと良くなりました。神様のご守護を目の当たりにしたこまは、「いかなる窮地に陥るとも理を頼ってさえいけば神様が連れて通ってくださる」との信念を如実に獲得しました。

3人は越乃國支教会、河原町分教会に参拝した後、おぢばへ向かいました。かんろだいの前でぬかずいたときのこまと好造の喜びは、なんとも形容できないものでした。

こまは好造の別席中、夫・松次郎に手紙を認めました。弟の病気をたすけてもらうために無断でおぢばへ帰ったことを詫び、生涯を神様の御用に捧げる心定めをしたので、自分は亡くなったものと思って許してもらいたい、という内容でした。これを読んだ松次郎は憤慨しますが、妻が人だすけをするというなら、3人たすかるところを10人たすかってもらえるよう、自分が陰から支えてやろうと思い直し、その旨を返信しました。

これが、やがて海外布教の先鞭をつけ、本島と京城の道が伸展していく根底となる3人の心定めでした。生死を疑い、待っていた親族や近所の人々は、好造の帰りを涙を流して喜びました。

次回は、こまと好造が反対攻撃に遭いながらも、ひながたを手本として布教に歩き、さらに韓国へ渡っておたすけに奔走する姿を見ていきます。(つづく)

文・松山常教(天理教校本科実践課程講師)