成ってくる理に親心を悟り ひながたの道をまっしぐらに 加藤きん(下)- おたすけに生きた女性

2025・7/23号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

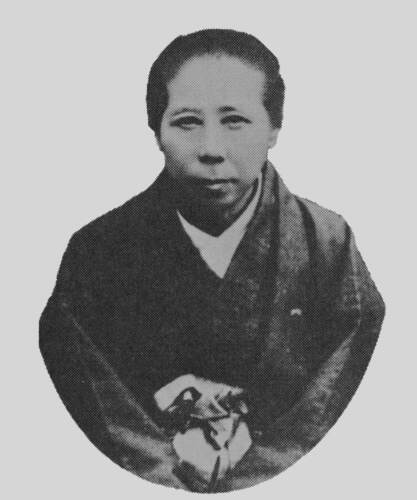

きんがおたすけに出るときの格好は、つぎはぎだったが、いつも洗濯して糊のきいた縞の着物に、黒繻子の帯を結んでいた。片手に小さい袋を提げ、和日傘を差して、かなり遠方まで歩き回ったという

言葉は通じなくとも

きんは夫・弥市郎の十日祭を終えると、本格的に布教を始めます。最初の布教所は、炊事場も便所もない、2間四方の土間の民家でした。その隅に莚を敷き、小机を置いて、お社を祀りました。夜は莚を継ぎ足し、薄縁を敷いて休みました。

きんは孫娘のくめを伴い、昼夜足を棒にして、おたすけに歩きます。最も困ったのは言葉が通じないことでした。病人に会いたいと交渉しても誤解され、家人に恐ろしい剣幕で追い出されたり、棒で殴りかかられたりしましたが、ひるむことなく家の外で黙って祈りました。毎日同じ時刻に病人宅を訪ねては、門前に正座しておぢばを拝み、病人がたすかるよう願いました。すると食が進む、熱が下がる、薬が要らなくなるなど、病状に不思議な変化が現れます。やがて、ある家に招かれ、おさづけを取り次いで病人がたすかると、それが糸口となり、その地方で布教できるようになりました。言葉は通じなくとも、きんの真実が天に届いたのです。

第2の布教所は、土地の人が化け物屋敷と呼ぶ場所にありました。ある時期、きんが毎日夕づとめ後に布教所の周辺を、拍子木を叩いて回っていると、地元の巡査がその理由を尋ねに来ます。きんは布教の好機とみて、一晩中お道の教理を説くと、巡査は「そんな立派な宗教なら認可をもらえばいい。自分が奔走してやる」と約束してくれました。この人は、のちにきんの片腕となった林春塊で、彼のつてで地元の人々に道が伝わっていきました。

きんは、日本語が分かる人がいなくても、お構いなしに神様の話を説きました。ある日、路傍で懸命に話していると、台北の女学校を卒業したばかりの林明月が通りがかり、きんの話に興味を抱きます。明月は、人々が話を理解していない様子なので通訳すると、きんも聴衆も非常に喜びました。明月が布教先や病人宅へも通訳として同行すると、きんの話がよく伝わり、不思議なたすけの守護も次々に現れました。

台湾の信者を連れておぢばへ

きんは8歳になったくめを帰国させ、学校へ行かせたいと考えますが、家財を売っても旅費に遠く及ばず、断念します。命をつなぐため家財を売りますが、瞬く間に底を突きました。くめに食べ物を与えられないことが、きんにとって最もつらいことでした。先の見通しが立たず、心は揺れました。それでも幾日も思案に暮れ、神様に祈るうちに、教祖のひながたを踏ませていただける喜びが心に湧いてくるのでした。

ところがある日、きんが帰宅すると、くめが高熱を出してうずくまっていました。くめは「南京豆が食べたい」と言いますが、それさえ買えないまま、わずか2日ほどの患いで出直しました。気丈なきんも、このときばかりは涙がとめどなく流れました。

きんは難病のおたすけの際、自身の寿命と引き換えにお願いし、難しい場合は、くめの寿命も捧げ、次々に鮮やかなご守護を頂きました。そのことが心に浮かび、くめの霊もたすかるに違いないと思うのでした。

大正2(1913)年、信者の林玉崑が所有する一戸建てに布教所を移します。ある日、きんは嘉義から数キロの村を訪ね、脈が止まって冷たくなった当時6、7歳の葉金水におさづけを取り次ぎました。すると金水の口から息がもれ、かすかに脈を打ち始めたのです。この出来事がきっかけで、きんの名は近在に響き渡りました。その後、きんが金水の家を訪ねると、病人が行列を成し、待ちかねて布教所へ通う人も出てきました。

台湾では祖先崇拝の念や同族意識が強く、同族から一人目が入信するのが難しいなか、嘉義東門教会には、同姓同族の信者が次々と入信します。きんは信者たちに、人間は何のために造られ、どのような順序を経て、いまの人間になったかが分かるよう説きました。おぢばは人間の魂の生まれ里であるということを、特に大事にしました。

大正5年1月、きんは初めて台湾の信者を連れておぢばへ帰ります。翌6年4月には30人以上で帰参して、山名大教会初代会長・諸井国三郎に面会し、自身の半生の辛苦を物語る信者名簿を手渡しました。そこには家族で入信した家の戸主の名前が500人余り記されており、全員が台湾本島の人でした。このとき帰参した人々は神妙に別席の話を聞き、おさづけの理を拝戴しました。

末代かけての台湾布教を託し

当時の教区は、一地区に多くの宣教所を認可しませんでした。すでに嘉義には、周辺に赴任した日本人に布教してできた嘉義宣教所があったため、きんは台湾の人だけに布教すると取り決め、大正6年5月29日、嘉義東門宣教所の認可を得ました。

そのころ、きんは胃痙攣を患い、激痛に悩まされていました。寿命を捧げてお願いしてきたため、自身の死期は早いと悟ります。一日も早く長女・まさの家族を呼び寄せようと、ひと芝居打って「ハハキトク スグコイ」と電報を打ったところ、まさは夫の鍋吉と相談したうえで、家族で台湾へ渡りました。鍋吉らは仕方なく嘉義で暮らし始め、きんは二人におてふりや教理を教えました。きん一人でも食うや食わずの生活だったので、鍋吉は仕事を始めました。

ある日、鍋吉の娘・ちよ子が発熱し、やがて死期が迫ります。きんは鍋吉に神様の御用に専念してほしいと伝えますが、鍋吉が決断できないまま、ちよ子は出直しました。その後も仕事に出かける鍋吉をようぼくに育てようと、きんは教理を説き、おさづけの理を戴くよう勧めました。

しばらくして3女・ちづ子が高熱を出し、ちよ子と同様の症状に陥りました。事ここに至って鍋吉は仕事を辞め、天理教校別科への入学を決意します。

「鍋さん、嘉義東門という教会は、台湾の人を専門におたすけする教会として許されたところで、世界だすけを信条となさる教祖の思召のうえから、まんだ遅々とした歩みじゃけれど、現地人布教をしている教会は思召に適った教会やと思うとりますきに、その教会を継いで、子々孫々末代まで本島人のおたすけに励んでおくれやす」

きんからこのように頼まれた鍋吉は、眼が醒める思いでした。女性ながらなんという心の広さであろうと感じ入り、すべてを投げうって台湾の道に殉ずる覚悟で進もうと決意します。鍋吉が心を定めて神前に額ずくと、間もなくちづ子の容体は元に復しました。鍋吉は別科で学び、のちに2代会長になりました。

大正11年3月、きんはおぢばで第1回教会長講習会を受講します。講習の半ばから風邪を引き、肺炎を起こして床に就きました。同年6月7日、きんは詰所の一室で出直しました。56歳でした。

◇

きんは神様の御用に可能な限りの努力をし、成ってくる理に親心を悟り、喜んで受けて通ることを信条としていました。娘や孫の身上と出直し、夫による信仰への反対、言葉の通じない異国での布教、窮乏生活など困難多き道を、教祖ひながたの道をまっしぐらに生き抜き、台湾伝道のうえに生涯を捧げたのです。

文・松山常教(天理教校本科実践課程講師)