第2回「ぢば一つに心を寄せよ」- おことばに導かれて

2025・7/30号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

第19期読者モニターアンケート企画

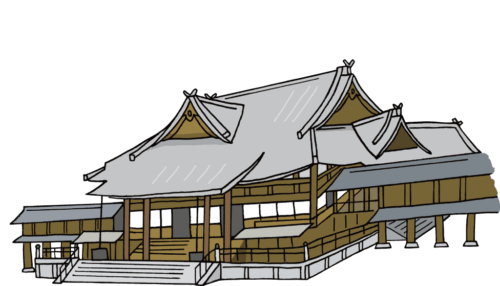

『稿本天理教教祖伝』や同『逸話篇』に収められている教祖のお言葉を題材に、教えの大切さに気づいた体験などについて、読者モニターが“お言葉に導かれた”と感じたエピソードを語るコーナー「おことばに導かれて」。第2回は「ぢば一つに心を寄せよ」(『逸話篇』187「ぢば一つに」)。教祖140年祭へ向かう三年千日の“締めくくりの年”が折り返しを迎えるなか、親里では現在、教祖にお喜びいただこうと、直属教会や教区、家族単位でのおぢば帰りが活発に行われている。ようぼくお互いは、陽気ぐらし世界実現に向けた歩みを進めるため、おぢば帰りはもとより、教会への日参、つくし・はこびなどを通じて、常におぢばに心を寄せて日々を通らせていただくことが欠かせない。今回は、「ぢば一つに心を寄せよ」とのお言葉にまつわるエピソードを読者モニターに寄せてもらった。

おつとめを毎日勤める中で

三宮奈穂子さん

44歳・久枝分教会ようぼく・高知県南国市

6月に大教会の団参が予定されていました。私は人混みがとても苦手なため、参加に前向きではありませんでしたが、会長さんの熱心な勧めもあって帰参を決めました。

しかし、5月初旬から持病の喘息が発症。薬を増やしても改善せず、心身ともに疲れていきました。

そんなある日、ふと「日々の感謝と身上に苦しむ人のたすかりを願って、おぢばに向かって毎日おつとめを勤める心定めをしよう」と思い立ちました。自宅はもちろん、外出時は車内で勤めることを続けるうちに、不思議と喘息の症状が軽くなっていたのです。迎えた団参当日、親神様におもたれして無事に参加することができました。

おぢばへ帰ることはもとより、おぢばへ心を寄せることの大切さに気づいた有り難い経験でした。

“生きる力”を頂ける場所

生駒優子さん

56歳・名愛分教会ようぼく・名古屋市

先月、母と兄の3人で数年ぶりにおぢばに帰りました。久しぶりのおぢばの印象や居心地は、以前と全く変わらず、神聖な空気に包まれて安らかな気持ちになりました。

今回の帰参で一番心に残ったのは、80歳を超えてのおぢば帰りが叶った母の姿でした。行きの高速道路は事故と工事による大渋滞で、普段の倍の時間がかかりました。高齢なうえに難病を抱える身のため、道中はつらかったと思います。

しかし、本部神殿では自らの足で回廊を歩いて参拝。母におさづけを取り次がせていただくこともできました。少し前には、薬の副作用で嘔吐することもありましたが、おぢば帰り以降は「最近、調子が良いの」とのこと。声にも張りが出てきたように感じます。

おぢばは、“生きる力”を頂ける場所だと、あらためて感じました。

心が晴れた団参の思い出

川田真紀子さん

50歳・玉島ロスアンゼルス出張所長夫人・アメリカ

教祖120年祭へ向かう三年千日の期間、育児ノイローゼに陥っていました。夫が仕事へ行くと、二人の子供と自宅に閉じこもる毎日。先の見えないトンネルの中にいるようで、何一つ喜べませんでした。

そんななか、当時の伝道庁長の奥さまが「こどもおぢばがえり」団参に誘ってくださいました。「年祭の旬におぢばへ帰れば、必ずご守護を頂けるよ」と背中を押され、参加を決めました。

教祖殿で教祖にごあいさつすると、不思議な温もりを味わい、涙があふれました。それまでの苦しみが流されていくような感覚で、気づけば心は晴れていました。

今夏、少年会アメリカ団のスタッフとしておぢば帰りをする予定です。当時の私と同じように、暗いトンネルの中で苦しむ人がいたら、「おぢばへ帰るとご守護を頂けるよ」と伝えたいと思います。そして教祖140年祭には、一人でも多くの人と一緒に米国からおぢばへ帰りたいです。

毎月帰参の約束を果たして

古川真由美さん

56歳・大野分教会教人・鹿児島県霧島市

10年前の教祖130年祭活動のさなか、毎月のおぢば帰りを心定めしました。毎月帰参を続け、残すは年祭当月のみになったとき、前日に鹿児島で数十年ぶりの大雪が降りました。飛行機は飛ぶのか、空港までたどり着けるのかと、不安が募りました。

結果的に普段の倍の時間をかけて空港に到着。遅延したものの、飛行機も無事に飛んだおかげで、神様との約束を果たすことができました。やっとの思いでおぢばに帰り着くと、胸に込み上げるものが……。本部神殿で参拝後、階下のトイレで号泣しました。

遠方からのおぢば帰りは、さまざまな面で難しさが伴います。しかし、ぢば一つに心を寄せる気持ちがあれば、親神様がその心を受け取っておぢばにお引き寄せくださるのだと、この経験を通じて確信することができました。

おぢば帰りが心の支えに

内田 滋さん

78歳・東興道分教会教人・天理市

子供のころ、おぢば帰りといえば家族そろって電車で向かい、本部神殿で参拝した後は、お茶所で母の手作り弁当を食べるのが恒例になっていました。当時はいまのように家族旅行が一般的ではなく、冠婚葬祭で親戚の家へ行くことを除けば、おぢば帰りが子供ながらに楽しみにしていた旅行でした。

働き始めてからは、仕事で忙しい日々の合間を縫っておぢばへ足を運びました。両親が出直してからは、親に会いに行くような気持ちでおぢばへ。親神様・教祖に心の内を聞いてもらい、時に自らの生き方を振り返る、大切で有り難い機会になっていました。

思い返すと、これまで人生の折々でおぢばが心の支えになっていたように思います。現在、詰所でひのきしんをしています。おぢばに帰ってきた方々や修養科生・講習生の皆さんが、心地よく楽しい生活を送るための手助けができれば、これほどうれしく有り難いことはありません。

ココロ整う My Routine

ハープ練習の際に体と心に向き合い

吉田道子さん

60歳・理實分教会教人・東京都八王子市

ハープ奏者である私は、ハープの練習を日課にしています。

基礎練習では、ゆっくりと音階を奏でながら、その日の体と心の状態に意識を向けます。一音一音を大切に響かせていると、「かしもの・かりもの」の教えに照らして体と向き合い、親神様・教祖とお話しさせていただいているような心持ちになります。

気持ちは音に表れるもの。今日も、明るく穏やかな心を意識し、体を使わせていただけることへの感謝の心で練習を続けたいと思います。

この一行をあの人に

6月11日号から7月9日号までの紙面の中から、読者モニターが、「あの人に読んでほしい」と思ったオススメ記事を紹介する。

動画ルポ第2弾 「ひのきしんで味わう喜び」 陽晃分教会晃栄理布教所「おやさとひのきしん」

(6月18日号4・5面)

おぢばに心を寄せて、ひのきしんに励む中で、不思議なご守護を頂かれた様子に感銘を受けました。半年ほど気力が湧かず仕事ができていない知人に、ご守護を頂いてもらうきっかけになればと思い、記事を薦めました。(50代女性)

自分の都合を横に置いて、親神様・教祖に心を合わせる中で、鮮やかなご守護を頂いたという話に、おぢばの尊さ、伏せ込みの大事さを、あらためて感じた。コロナ禍以降、おぢばから足が遠のいている教友に読んでもらいたい。(50代男性)