発刊日順一覧

【 172件 】

並び順

-

2010.05.01毎日欠かさず「おさしづ」を拝読する筆者が、日常生活の何げない出来事の中に“おやのこころ”を感じ、折々の“おやのことば”をもとに、お道の信仰者としての生き方や考え方を模索する掌編エッセー。

-

2010.03.01「身上部」「事情部」「世話部」の三部を設け、医学、信仰、生活の三つの面から病む人の救済に当たる天理よろづ相談所病院「憩の家」。

天理教の信仰に基づいて心身の苦悩の解決を目指す事情部講師の日々のおたすけをつづった「おたすけ日誌」と、同講師による幸せに暮らすためのヒントとなる教話「しあわせの心」、各20編。 -

2010.01.26「下の二」で紹介するおさしづは、明治四十年三月十三日以降の、いわゆる「百日のさしづ」。「十年を百日に足らず日で、話止めて了う」と、本席飯降伊蔵様が出直される六月九日までの百日足らずの間に、将来の道の動きの方向を明示された。その主な内容は、上田ナライト様の事情、神殿建築の事情、三軒三棟の事情。本席の身上障りを通して、人々が一手一つに心を治めるよう急き込まれる。

-

2009.10.26「下の一」の主な内容は、一派独立運動と上田ナライト様の事情。明治32年から始まった一派独立運動は多年にわたって請願を繰り返し、その間に教義が整えられ、組織・制度も確立されていく。そんな中、明治39年に教祖二十年祭が勤められ、その後、本席はにわかに身上障りに。刻限を通して告げられた神意は、神殿普請と、「道のつぎめ」となるべき上田ナライトの事情であった……。

-

2009.07.01心理臨床の現場で「対人援助」に携わってきた3人のようぼくセラピストによる、親子・家族にまつわるエッセーとポストセッション(意見交換)。鼎談では、それぞれが心理の勉強を始めたきっかけや、宗教家として、心理臨床家としての援助のあり方などについて語る。

-

-

2009.02.01感謝の心、家族の絆、あいさつ、親孝行、慎み、たすけ合いなど、人間としての大切なものが失われつつあります。いまの社会を暗くしている原因は、こんなところにあるのではないでしょうか。陽気ぐらしの水先案内人である天理教布教部講演講師が、本当の幸せな人生へとあなたを導きます。

-

2009.01.26おさしづ改修版の刊行を機に、昭和39年から5年余にわたって『みちのとも』に連載された「おさしづを拝す」。おさしづを通して道の歴史を学ぶとともに、その底に流れる神意を探る。

-

2008.11.01全50編からなるエッセーのテーマは「親と子」。その背景には、生後わずかで生家に別れを告げるという「幼い門出」を経験した著者ならではの“心の遍歴”が投影されています。 冒頭の代表的エッセーに始まり、第二章からは子ども時代、青春時代を経てやがて結婚、母として妻として、また教会長夫人としての日々が、一本の糸に通した珠のように豊かな感性で綴られています。

-

-

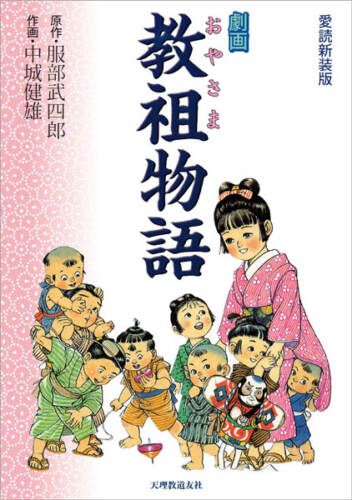

2008.01.26品格のある絵、平易な言葉づかい。教祖90年の道すがらを、史実にもとづき、ビジュアルに描いた劇画『教祖物語』。同物語は立教150(1987)年4月に第1巻が刊行され、3年後の1990年8月の第5巻をもって、完結しました。大人にも子どもにも親しまれて20年、その全5巻のうち、教祖ご在世時代を描いた3巻までを1冊として刊行したのが、この本です。

-

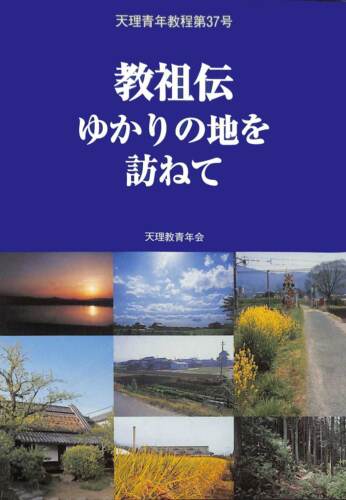

2007.10.26天理青年教程第37号

『稿本天理教教祖伝逸話篇』にゆかりのある土地にスポットを当て、文章とカラー写真で分かりやすく紹介。教祖のひながたを学ぶためのハンドブックとしてご活用ください 。 -

2007.04.18本書では、道一条になって以来、常にお道の教えを心に置き、教祖のひながたをたどるべく歩んできた著者が、にをいがけ・おたすけに、そして、ようぼく・信者の丹精にいそしむ中でつかんだ、夫婦や親子、兄弟姉妹などの“人間関係”、住まいや地所といった“生活の場”、そして予期せぬ時の動きの中に示される親神様のご守護の世界を分かりやすくつづっています。

-

2007.03.01この本は、平成14(2002)年から教祖百二十年祭直前の17年末まで、4年間にわたって『天理時報』に連載された「おたすけ百話」から、特に印象深い36編を選んで一冊にまとめたものです。

-

2006.11.01天理教新潟大教会長である著者によってつづられた信仰随想集です。大教会で毎月発行するにをいがけ用チラシ「小新だより」から選んだ35編と、かつて『天理時報』に連載した25編のエッセーからなります。

自然や風土を通じて、あるいは社会や身近な出来事をめぐって「さて、あなたは天に何を祈りますか?」と読者に問いかける一冊です。 -

2006.09.26本書は、著者の代表作の一つで、30年ぶりに復刊したものです。

著者は86年の生涯で、講演回数が1万回を超え、また、文書伝道にも長年携ってきました。本書はそうした著者が、天理教を信仰していない人にも分かりやすく読めるようにと筆を執った一冊です。

入信間もない方への入門書としても好適です。