「今の苦労が後の楽しみ」おたすけに身命捧げ 大熊こま(下)- おたすけに生きた女性

2025・2/19号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

信者から「お母さん」と呼び慕われたこま。平素は口数少なく、多くを語らなかったという。毎夜、必ず信者の休む部屋を回り、跳ねのけた布団を手ずから被せ直すなど、丹精に心を砕いた

神様の思召と喜び京城へ

おぢばから帰ったこまと好造は、与島の知人に空き家を借りて布教に歩き、熱誠を込めておたすけに励みました。長患いの人や難病の人がたちまち良くなるので、多くの人が集まりました。

しかし当時、二人は神様のお話を説くことができず、お諭しの本が一冊あるだけでした。来た人にどこが悪いのか尋ねると、好造が身の内のご守護と「八つのほこり」を説き、その間に、こまが押し入れに頭を突っ込んで本を調べ、好造に代わってお諭しをしました。それを交代で行い、人々が帰ると、水垢離をとって全快を祈願しました。それによって続々とたすかるので、大評判になりました。

ある日、一人の住職がやって来て、2時間ほど責められます。こまは、平身低頭して言葉も柔らかに申し訳をしますが、住職は「立ち退かねば相当の処分をする」と脅して帰りました。すると翌日、今度は巡査が来て尋問されます。その場は収まりましたが、こまと好造は一度、本島へ引き揚げることになりました。二人は、自分たちは布教の一線に立つべき器ではないと、ひどく落胆しますが、佐藤栄佐に諭されて気を取り直しました。

当時、天理教は淫祠邪教として扱われ、島に教会ができることが知れわたると反対攻撃は一層強まりました。信仰の浅い人々は村人に気兼ねして逃げ出し、集談所の維持はますます困難になりました。こまたちは着物や食べ物、人の同情が切れるという艱難辛苦の道を、教祖のひながたを見つめて歩むのでした。

そんななか、京城へ出稼ぎに行っていた弟・幸太郎が帰ってきました。こまと好造が世間に嘲笑されていると聞き、幸太郎は親戚を集めて信仰をやめさせようとします。親戚の人々は口を極めて天理教を罵倒し、信仰をやめるよう忠告しましたが、こまはひたすら沈黙して耐え、「好造をたすけるために神様に固い約束がしてありますから、絶対に止めることができません。どうぞお許しくださいませ」と固い決心を示し、お詫びするのでした。

明治35(1902)年11月30日、本島布教所設置のお許しを頂きました。続いて香川県庁に出願しますが、僧侶と島民が猛烈な反対運動を始め、地方庁の認可は却下されました。

一方で、京城に戻った幸太郎は、こまと好造を栄佐から引き離そうと考え、事業を手伝いに京城へ来ないかと書面を送ります。こまは、京城へ行って大きな働きをせよとの神様の深い思召であると喜びました。同36年4月、好造と夫・松次郎、養嗣子・忠次郎が出発し、こまはひと月遅れて京城へ赴きました。

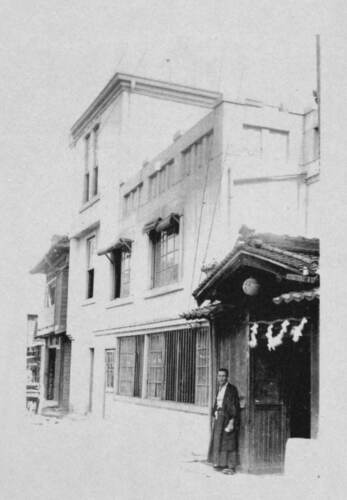

こまたちは借りた部屋の鴨居に板を取り付け、神名を記して神様をお鎮めしました。こまと好造は早速布教を始め、松次郎は忠次郎と共に仕事に励み、二人の布教を経済的に支援しました。

たゆみなく教理を取り次ぎ

明治37年5月5日、こまたちは副事業として薬湯「丸天湯」を始めると、多くの人が集まりました。こまや好造が番台に座り、病人と見ては「あなた、どこかお悪いのですか。こんな遠方に来られて身上が悪かったら、定めしお困りでしょう。ちと、神様に信仰なさってはどうですか」と声をかけました。こまは、たちまちその人の境遇に共感し、いとも丁寧に教理を説きました。「こちらでも神様にお願いいたしますから、あなたも一心に神様におすがりなさいよ。真実の親様であるからきっとたすけてくださいます」と諭し、真夜中、ひそかに水垢離をとって病気の平癒を願いました。

また、風呂屋を手伝いに来る人々にも教理を取り次ぎました。火鉢のそばで「おふでさき」や「おかきさげ」、「おさしづ」などを読み、営業後、翌日の準備が終わる深夜2、3時ごろから、「それでは今日のご研究をお話し申しましょう」と言って、その日調べた教理を取り次ぎました。いつも夜の白むころまで続き、夜通しのこともありました。

こまは「かしもの・かりもの」の話を説き、自らも物の恩を強く感じて大切に使い、人にもそれを勧めました。「水桶の中のひしゃく一本にもお礼を申し、昼間一日中働いてくれたのだから、せめて夜は、水からあげて休ませてやってください」「今日一日、土もつかずに歩かせていただいたこの下駄にもお礼を言うてくだされや」と説くのでした。

一方で、報恩の心で尽くし、徳を積むよう促しました。「10銭の物を買うときには、8銭の物で我慢して、あとの2銭は神様におつくししてください。火水風のご恩に感謝したら、きっと幸せになれるよ」「一本の大根でも、まるまる頂いてしまっては徳が尽きる。わが身のためならば、八つに切るところを、十に切っておくれ。残っただけはその日の余裕物、にわかのお客様に出してもらいましょう」と、日々の心がけを説きました。

こまは、人から珍しい物をもらうと、できるだけ多くの人に分け与え、喜ぶ姿を楽しみました。それは、ご恩報じのためにくれた物を、たとえ少しずつでも多くの人で賞味すれば、物の値打ち以上にご恩報じができるとの、信者を思う真心の発露でした。

こうして日々たゆみなく教理を取り次ぎ、徹底的に報恩の実行を教えるうちに、信仰する人は増え、京城の礎が築かれていきました。

命を引き換えるように

喜びもつかの間、好造の身上が優れなくなりました。好造は、あれこれとさんげしますが、悪くなる一方でした。こまは、好造の身上に込められた神意を思案し、本島へ帰る心を定めるよう諭します。好造がお諭し通りに心を定めてお願いすると、身上はすっきり良くなりました。

好造が本島へ帰った後も、京城の道はますます伸展し、上級教会の御用にも真実を尽くしました。明治41年11月23日、松次郎を担任として京城布教所の認可を得ます。翌42年1月15日、京城宣教所に改称され、同年5月1日、松村吉太郎の臨席のもと、開筵式が行われました。こまは言い表せない感謝と喜びに満たされましたが、ただ生家・長尾家のことが心残りで、弟・幸太郎にお道の真理を味得させたいと思うのでした。

間もなく、本島に帰っていた幸太郎が大病に罹り危篤との電報が届き、こまは本島へ帰ります。幸太郎は、すでに手遅れかもしれないが、大手術を受けなければたすからない状況にありました。高松の病院へ向かう船中、幸太郎の病状が険悪になったとき、こまは「天理王命様にお願いいたします。弟・幸太郎はただいま一家の大切な身の上であります。後は必ずお道一筋の心を定めさせます。何卒今しばらくの間身上をお貸し与えくださいませ。その代わりに私の身上はお返しいたします」と一心不乱にお願いしました。病院の診断を受け、手術を引き受けてもらえると聞いたこまは、にわかに発熱し、苦悶して病床の人となりました。幸太郎は九死に一生を得ましたが、命を引き換えるように、こまは危篤に陥り、同年6月20日、47歳で出直しました。

◇

こまは、温和で謙遜辞譲の人でした。そして、人のためには水火の苦しみも辞さない真心に満ちていました。ひとたび病人に接したら、早くその苦痛をなだめたいと、猛然とおたすけに向かいました。幾重の困難な道中も、ひながたを心に通り抜け、「今の苦労が後の楽しみ、苦労を喜んで通り抜けるところに、発展の道があるのだ。喜べ/\、勇め/\」と言って、人々を導きました。純真な心でご恩報じに励み、常に「人のためになりたい」と、おたすけに身命を捧げた生涯でした。

文・松山常教(天理教校本科実践課程講師)