事前特集 文豪たちの筆跡が語る近代日本文学の軌跡――漱石・子規・鷗外の自筆原稿公開

2025・5/7号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

天理大学創立100周年記念天理ギャラリー第183回展

「漱石・子規・鷗外――文豪たちの自筆展」

5月18日~6月15日

天理図書館(安藤正治館長)は「天理大学創立100周年記念・天理ギャラリー第183回展 漱石・子規・鷗外――文豪たちの自筆展」を、来る5月18日から6月15日にかけて、東京・天理ギャラリー(東京都千代田区)で開催する。明治という激動の時代、日本は近代国家への歩みを進める中で、多くの若者が新時代の文化を創出した。その中にあって、夏目漱石・正岡子規・森鷗外の3人の文豪は、それぞれの才を存分に発揮し、近代日本文学の礎を築いた。同展では、天理大学創立100周年に寄せて、漱石・子規・鷗外の自筆資料32点(うち初公開資料は12点)を展示。同時代を生きた3人が、時に関わりながら築いた近代文学の軌跡を辿ることができる。この事前特集では、同展に関連するトピックとともに、展示資料の一部を紹介する。

漱石の自筆原稿 初公開へ

天理図書館は先ごろ、明治の文豪・夏目漱石による小説『坊っちゃん』と『吾輩は猫である』の自筆原稿を収蔵したと発表した。

同館によると、今回確認されたのは『坊っちゃん』全体にわたる150枚の原稿と、『吾輩は猫である』第十章に当たる62枚。いずれもペンで書かれており、修正や加筆の跡が随所に見られる。これらは漱石が物語を構築する過程で情熱をもって言葉を紡いだ痕跡をとどめており、創作の息吹を現代に伝える貴重な資料となっている。

二つの原稿は、1995年に松山市で開催の展示会の図録に掲載されているのが、一般に公開された最後と見られる。その後、所有者の元を離れていたのを天理図書館が2019年に古書店から購入。図書館が調査し、筆跡や来歴の跡から、漱石の自筆原稿であると確認された。

同館では、天理大学創立100周年の節目を記念し、この新収資料2点を一般公開することを決定。5月開催の「漱石・子規・鷗外――文豪たちの自筆展」で、正岡子規や森鷗外の資料とともに展示する。

天理図書館は4月10日、記者会見を行い、天理大学名誉教授の太田登氏、安藤館長、三濱靖和副館長の3氏が登壇。展示の概要および初公開資料の意義や貴重性などについて説明した。

なお後日、NHK奈良放送局の公式Xアカウントが本件のニュースを投稿すると、約3万件の「いいね」が付くなどの反響が寄せられた。著名な文豪による名作の自筆原稿が、約30年ぶりにその姿を現したことは、文学界に留まらず、世間にも驚きをもたらしている。

夏目漱石

国民作家の誕生【1867~1916】

明治から大正期にかけて活躍した小説家・評論家であり、近代日本文学を代表する存在である。代表作に『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『こころ』などがあり、鋭い人間観察とユーモア、深い哲学的洞察で多くの読者を魅了した。

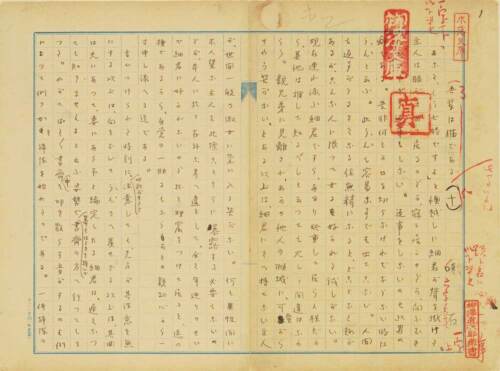

『吾輩は猫である』第十章(新収資料)

明治37年、高浜虚子の勧めで漱石が「山会」で発表した作品が『吾輩は猫である』であり、これを契機に漱石は人気作家となった。本資料は、明治39年に雑誌『ホトトギス』に掲載された第十章の自筆原稿で、24行24字詰めの松屋製原稿用紙62枚に、ペンで記されている。推敲や加筆の跡に、漱石の創作へのこだわりがうかがえる。

『坊っちゃん』(新収資料)

『吾輩は猫である』発表後、作家としての名声が高まった漱石は、教師を続けながらも次々に新作を発表。漱石の教師経験を下敷きにした痛快な青春小説『坊っちゃん』は、個性的な登場人物と爽快な展開が特徴で、漱石作品の中でも人気が高く、いまも多くの人々に愛読されている。本資料は、『吾輩は猫である』第十章とともに明治39年4月に『ホトトギス』に掲載され、同様に松屋製原稿用紙が用いられている。

正岡子規

俳句革新の記録者【1867~1902】

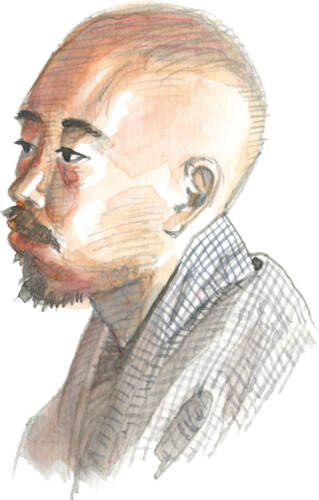

明治時代の俳人・歌人・評論家であり、俳句と短歌の革新を推進した人物。俳句を近代文学の一分野として確立させたほか、短歌の革新にも取り組み、多くの後進に影響を与えた。本展で展示される『俳書年表』および『子規庵句稿別集』は、現在の俳文学の研究にとって極めて重要な資料となっている。

『俳書年表』(初展示)

『俳書年表』は、子規が俳句革新を進めるうえで重要な基盤とした調査・分類・記録作業の一環として編集した資料で、観応2年から明治24年までに刊行された俳書約800点を年別に記載した年表である。また、「俳諧書籍目録」「俳諧血統」など、俳諧史を多角的に捉える資料も併せて収録され、子規の熱心な研究姿勢を示している。この年表は明治24年に着手され、以後も子規の没年まで書き加えられたが、未完成のままであったことが、寒川鼠骨の識語により確認されている。

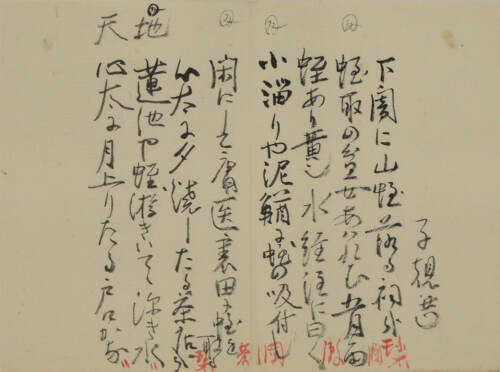

『子規庵句稿別集』(初展示)

子規とその門下は活発に句会(俳句を作って互いに発表する会)を行い、優れた句は新聞や雑誌に掲載され、俳句革新の推進力となっていた。本資料は、明治29年から32年にかけての句会稿で、製本されず当時の形のまま伝わる。なかには明治30年7月に漱石が参加した句会の記録も含まれ、子規と漱石双方の自筆稿が確認されるなど、両者の交流を示す貴重な資料である。

森鷗外

医学と文学を融合した特異の文豪【1862~1922】

旧陸軍軍医総監としても知られる明治・大正期の文学者で、小説家・翻訳家・評論家として活躍した。『舞姫』『高瀬舟』などを発表し、理知的で批評精神に富んだ作風は自然主義と一線を画す。人間の根源に迫る作品も多く、文学史上、唯一無二の存在として、いまなお注目されている。また、明治27年、日清戦争に軍医部長として従軍。翌年には、記者として従軍した子規が鷗外を訪問し、俳談を行うなどの交流があった。

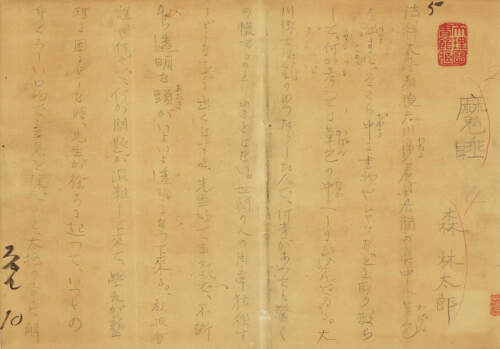

『魔睡』(本館初展示)

『魔睡』は、明治42年に文芸雑誌『スバル』第6号に掲載された作品で、催眠術を題材にした内容である。のちに、作中人物のモデル問題に発展し、当時の総理大臣から呼び出される騒動にまでなったため、発表当時、単行本化はされなかった。本資料は、鉛筆で記された自筆原稿である。

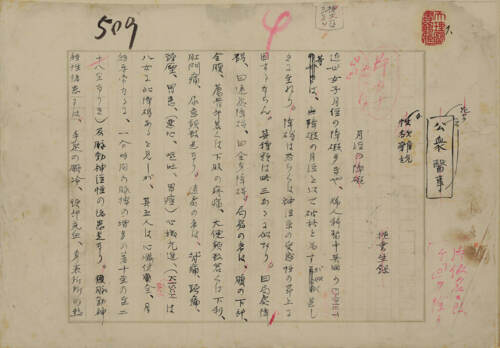

『性欲雑説』(本館初展示)

鷗外は医学部の同窓・小池正直らと「公衆医事会」を設立し、1897年から雑誌『公衆医事』を発行。その誌上で1902~3年に連載された『性欲雑説』(全5回)の第2回と第5回の自筆原稿が本資料である。原稿には雑誌掲載時にはない書き込みや修正が見られ、のちの正直との共著『衛生新編』の第5版改訂時に、再利用されたと考えられる。原稿には人間の生理や性欲に関する多様な問題についてリアルに書かれている。

文豪たちの特色を楽しんで

太田登・天理大学名誉教授

夏目漱石は、自筆原稿をほとんど手元に残さなかったことで知られる。したがって、漱石の自筆原稿を実際に目にできること自体、極めて貴重な機会といえる。とりわけ『吾輩は猫である』第十章については、これまで複製もなく、原稿そのものが専門家にも完全には読まれていなかったため、一つの欠けもない形での発見は近代文学研究において大きな意義を持つ。

また同展では、このほかにも普段はお目にかかれない貴重な自筆資料が多数並ぶ。来館される方にはぜひ、それぞれの文豪が用いた筆記具(漱石はペン、子規は墨、鷗外は鉛筆)や、原稿用紙の違いなど、自筆資料だからこそ分かる、文豪たちの特色にも着目しながら、資料鑑賞を楽しんでいただきたい。

開催要項

会期:5月18日(日) ~ 6月15日(日) ※会期中無休

時間:午前9時30分 ~ 午後5時30分まで

(入場は午後5時まで)

会場:天理ギャラリー

(東京都千代田区神田錦町1-9東京天理ビル9階)

天理展

会期:10月15日(水) ~ 11月17日(月)

会場:天理参考館