三年千日活動の“ラストスパート” 心定めの完遂に向けて実動に拍車 – 特別企画「全教一斉にをいがけデー」参加者の声

2025・10/15号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

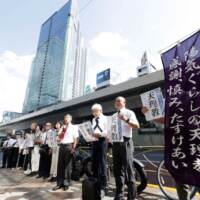

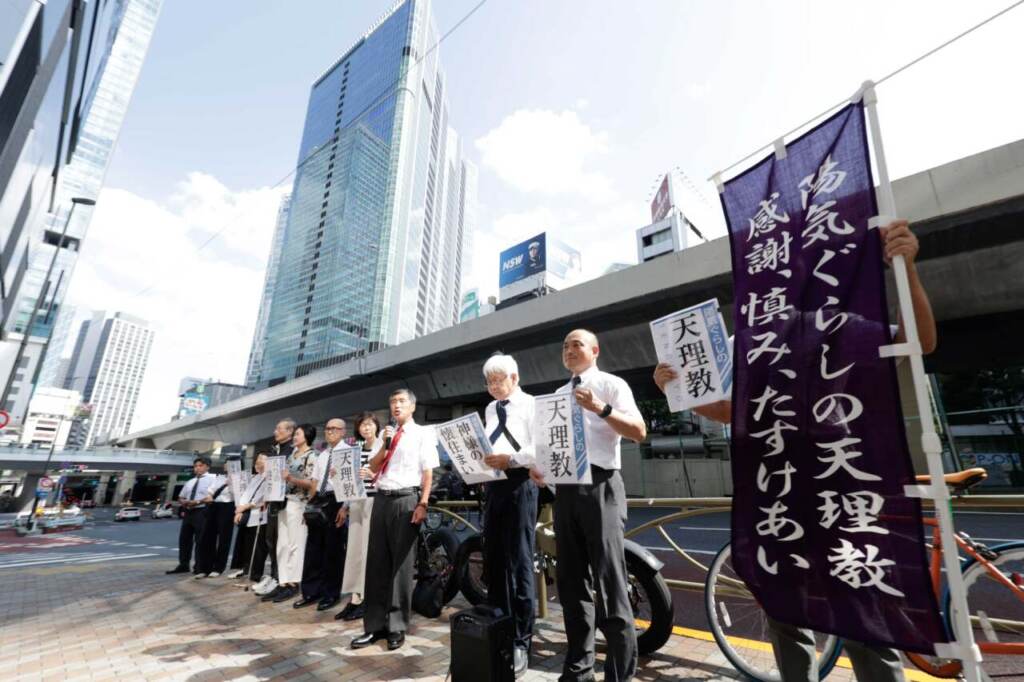

教祖140年祭へ向かう三年千日活動も残り100日余りとなるなか、各地の教友たちは自らの心定めの完遂に向けて“ラストスパート”をかけている。この特別企画では、年祭に向けて実動にさらに拍車を掛ける、「全教一斉にをいがけデー」の参加者の声を紹介する。

普段から実践を意識し

河原嘉次郎さん

29歳・本部直属鐸姫分教会教人・香川県土庄町

昨年から地元・小豆島にある自教会で御用を手伝う傍ら、教友が営む飲食店でアルバイトをしている。その中で、自らの年祭活動として、職場の同僚など周りの人に少しでもお道のにをいを感じてもらえるよう、普段から人の嫌がることを積極的に引き受けたり、ごみ拾いなどを心がけたりしている。

また、空き時間には近所の住宅に『天理いきいき通信』をポスティングするなどの布教実動にも取り組んでいる。“成人の旬”に、こうした信仰実践を通じて、ようぼくとして少しでも成人し、教祖にお喜びいただける姿に近づきたいと思っている。

こうしたなか、当地で初めて「にをいがけデー」に参加し、地域の教友と系統を超えて交流しながら、喜びと勇み心を原動力に布教に打ち込むことができた。

これからも、普段の生活から信仰実践を意識し、お道の教えを一人でも多くの人に伝えていきたい。

年祭当日に人をおぢばへ

坂本茉李恵さん

26歳・本芝房分教会教人・埼玉県所沢市

4年前、退職を機に所属教会での住み込みを始めました。教会の御用をつとめるなか、折々に会長さん夫妻からお仕込みを受け、お育ていただいています。また、空き時間にはリーフレットを手に駅前でにをいがけを続けています。

昨年末、新年の目標を考える際、「来年は年祭活動3年目だから、これまでよりも一歩進んだ目標を」と思い立ち、年祭当日におぢばへ人をお連れできるよう努めることを心に定めました。以後、にをいがけの際は一層心を込めて声をかけています。

先月末の「にをいがけデー」では、支部の多くの教友と共に駅前で実動しました。これまで一人で布教することが多かったので、路傍講演をする教会長さんや道行く人にリーフレットを配る教友の姿に励まされ、勇み心が湧きました。

これからも、心定めの完遂を目指して勇んでにをいがけに取り組み、教祖にお喜びいただきたいです。

子供に信仰の有り難さを

新保寿美さん

67歳・本晟分教会教人・埼玉県ふじみ野市

幼いころから教えにふれてきたものの、未信仰の夫と結婚後は、信仰を積極的に求めていませんでした。

12年前、北海道で暮らす義母の面倒を私たち家族が見ることに。義母は当初、引っ越しに反対していましたが、身上を機に転居に同意。幸い病状は軽く、義母も私たちもそれほど大変な思いをすることはありませんでした。10年前、義母は出直しましたが、最期の日々を家族で結構にお連れ通りいただき感謝しています。

以後、「神様への恩返しを」との思いから教えを求める気持ちが強まり、子供たちにも信仰の有り難さを伝えたいと思うようになりました。まずは実践を心がけようと、大教会や自教会でひのきしんがあるときは、進んで参加しています。

12月には自教会の創立100周年を控え、翌月には教祖140年祭と節目が続きます。この旬に、教会やおぢばへ積極的に足を運んで教えを実践し、自らの姿を通じて子供たちに信仰を伝えたいと思います。

「素直な心」で気づき得て

德冨好古さん

21歳・掛赤分教会富陽布教所信者・福岡県久留米市

布教所の月次祭祭典後、布教所長である父がいつも「素直さが大切」と話すことから、年祭に向けた自身の取り組みとして、「素直な心で通ること」を意識している。

以前は誰かに頼みごとをされても、あれこれと断る理由を考えていた。そんななか、所属教会の前会長夫人から今年の「にをいがけデー」への参加を促されたとき、布教経験はなかったものの、いろいろと考えずに素直に受けることにした。

普段、両親が戸別訪問などに歩いていることは知っていたが、正直に言うと、「こんなことをして教えが広まるのか」と疑問を抱いていた。しかし当日、副支部長先生のあいさつの中で「にをいがけをすることで教祖がお喜びくださる」と聞き、「実動の姿を教祖が見てくださるんだ」と心を切り替え、勇んで取り組むことができた。

素直な心で「にをいがけデー」に参加したことで、普段は気づけない実動の尊さを味わうことができた。これからも、年祭に向けて素直な心を意識して通りたい。

お節介でも手を差し伸べ

佐野正之さん

63歳・宮ノ陣分教会ようぼく・佐賀県基山町

5年前、息子が心を病み、家族で心配するなか、知人の紹介で天理教の教会を初めて訪ねた。その後、家族でおぢば帰りを果たし、翌年には息子が修養科を志願した。

息子は親里で教えを学ぶ中で、だんだんと心を落ち着かせていった。修了後も教えを胸に日々を過ごすうちに、現在では仕事ができるまでご守護を頂いた。

私たち家族が教会を訪ねたとき、会長さん夫妻は「ああしろ、こうしろ」と言うのではなく、ただ優しく迎え入れ、温かい言葉をかけてくださった。当時を思い出すたびに、感謝の気持ちが込み上げてくる。

会長さん夫妻は、ひたすらに人をたすけようと動いておられる。その姿を見るなか、「諭達第四号」にある「人救けたら我が身救かる」というお言葉には、天理教の信仰の本質が詰まっていると感じる。

年祭まで残り少ないが、人に優しく接することを心がけたい。お節介と思われても、困っている人に手を差し伸べ、教祖にお喜びいただけるように通っていきたい。