人を喜ばせ満足さすという心 山澤ひさ – 信心への扉

文・伊橋幸江 天理教校本科研究課程講師

生涯をかけて、教祖一筋に通られた先人は、教祖の「ひながた」を身にあらわして、いきいきと伝えています。

「よう働かれたお方」

今回は、山澤ひさ(文久3・1863年〜昭和7・1932年)という先人を取りあげます。

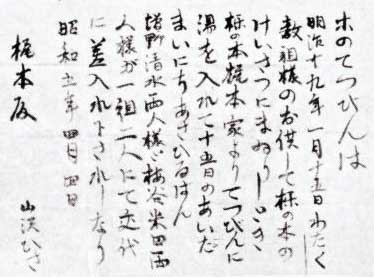

「私の信仰は、親の胎内に宿っている時から」と語る先人は、梶本家に嫁がれた、教祖の三女おはる様の次女として生まれました。

ひさは、小さいころから母親に連れられて、しょっちゅう、おやしきへ帰っていたようです。おやしきは母親の実家でもあり、教祖は、お祖母様にあたられます。教祖は、子どもがたいへんお好きで、どの子も隔てなく可愛がられたといわれています。

明治13、14年、17の歳のころから、おやしきに詰めきって、秀司先生の看護やそのほかの御用をつとめるようになりました。

同じころに、おやしきで教祖のお守り役をつとめた増井りんは、後年、嫁の山澤かよに、

「あんたのお母さん(ひさ)は、それはそれは、よう働かれたお方だっせ」とおっしゃったといいます。この「よう働かれたお方」

という言葉によって、ひさの信心とその人柄を、よくわからせていただくことができます。

増井りんの覚書に、冬も寒のころに、おやしきの泉水を掃除されたという出来事がしるされています。そのとき、止めるのにもかかわらず、ひさは冷たい水の中に飛び込み、いっしょに泉水をきれいにして、秀司先生におよろこびいただいたとあるのです。

明治14年に秀司先生が出直された後も、かわらず教祖のお側でつとめました。明治19年2月18日から12日間の「最後の御苦労」のさい、警察署で、

「ひさは、昼はお側に、夜は枕許に坐って両手を拡げお顔の上を覆ったまま、昼夜通して仕えつづけたが、少しも疲れを覚えなかった」

とは、『稿本天理教教祖伝』の「第九章 御苦労」にしるされるとおりです。

生涯、質素な身なりで

小さいころから、親しく教祖に導かれたひさは、教祖の「ひながたの一端」として、「働き」ということについて語っています。

教祖は、「朝起き・正直・働き」という、にちにちのつとめかたを示され、そして「働き」については、「働くというのは、はたはたの者を楽にするから、はたらくと言うのや」(逸話篇197)とお聞かせくださっています。

わたしたちは、通常、自分やその家族のために働くと考えていますが、その常識をひっくりかえして、真実に生きるポイントを教えてくださっているのです。

教祖の「働き」ということについて、ひさが語っているところを、あげてみましょう。

*

教祖は、お年を召されてからもたいへん手先がご器用で、暇をみては機織りをなさいました。「猫に小判」の模様入りの織物をおこしらえになったときなどは、ほとほと、その器用な手仕事に感じ入りました。

あるときは、暇ひまに、端布を縫い合わせては、鶏や蝉、虎などをお作りになりました。そのときは、じっさいに生きている鶏や蝉、絵の中の虎をごらんになるのでした。

このように、教祖は、暇があると、かならず手を働かせて、ちょっとの間もゆっくりされることなくお過ごしになりました。

この「ひながた」について、教祖は、けっしてご自分のためではなく、これらを人にさしあげて、喜ばすためであらせられたと思案いたします。教祖の「働き」のうちには、つねに人を喜ばせ満足さすという慈愛のお心がこもっていました。

また夜に、教祖から裁縫を教えていただきました。あるときは、3センチほどの小さい布を縫い合わせて袋を作り、そこへ、カンナ屑でこしらえた紐をとおしてくださいました。

*

教祖は、そのような袋の中にお菓子を入れて、どの子にも分け隔てなくおあげになったのです。

こうして、つねに教祖に間近に接したひさは、自分のためではなく、人に喜んでもらうために時間をつかうという教祖の「ひながた」を、みずからも身におこなって通りました。

その精神は、生涯、質素な身なりで通りきられたという態度においても、うかがうことができるとおもうのです。

どの子も「ええ子やなあ」

ひさは、明治20年に山澤為造と結婚します。為造の父・良治郎は、秀司先生が出直されたのち、中山家の後見人として、迫害干渉のきびしい時代に、その矢面に立って事に当たられたのです。

為造は、その父のあとを継ぎ、若いころから、この道一筋に通る心を定めました。そして、初代真柱様が出直され、二代真柱様が成人に達せられるまで、その職務摂行者として重責をになわれるのです。

ひさは、初代真柱様の実姉にあたります。結婚後も表に立ち裏にまわって、おやしきのうえに働かれました。

7人の子どもさんがありますが、みな、それぞれ成人され、道のうえに大きな働きをなされています。

子育ての最中、為造の身上をきっかけに「おさしづ」を伺われたさい、神様は、

「子の夜泣き昼も泣く、いかなるもたんのう」(明治24・4・20)

と、子の夜泣きで困っている夫妻にたいして、「たんのう」の心を治め、「よう帰って来た/\」といって、我が子も道の子も迎えてくれるよう。そして、いまの難儀を嘆くのでなく、「先々の処楽しみの理」と、将来の楽しみをみつめて、たすけあって通ってほしいと諭されています。

ひさは、つぎつぎと子どもを与えられましたが、つねに大らかな気持ちで、どの子もきつく叱ることなく、「ええ子やなあ」と言いながら育てられたといいます。

晩年は、教祖殿の奉仕を御用として、みなの留守を引き受け、盆も正月も休みなくかよわれました。

苦労話は、自分からは話さず、人からたずねられても、いとも軽く答えられたということです。

一生を教祖にささげ、教祖の示された「働き」という「ひながた」を、地道に身におこなって通られた生涯でした。