動画ルポ「台湾の教友の講社祭」身近なところから教えを広めて – 山名大教会 大和講社

2025・4/2号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

天理教ホームページ「信仰している方へ」内で視聴できる「天理教WEB動画」では、「動画ニュース」のほか、教祖140年祭へ向かう教内の取り組みを紹介する「シリーズ三年千日」、親里のひと月の動きを振り返る「おやさと このひと月」など、さまざまな映像コンテンツを随時公開している。その一つ「ようぼくぴーす」は、ようぼく一人ひとりをパズルの”ピース”に見立て、陽気ぐらしという”パズル”の完成に向かって取り組んでいる姿を、ルポ形式で紹介するもの。ここでは、先ごろ「ようぼくぴーす」で取り上げた台湾の大和講社に所属するようぼく・信者たちの姿を追った動画ルポを紙上で再現。身近なところから教えを広める台湾の教友たちの”いま”を紹介する。

おぢばの南西およそ1700キロに位置する台湾。九州地方と同程度の面積に、2300万人が生活している。歴史的な建造物も多く、近年は人気の観光地として注目を集めている。そんな台湾の首都、台北市に天理教台湾伝道庁(松田純三庁長)がある。

不思議なご守護を感じて

2024年11月17日、台湾伝道庁の創立90周年記念祭が執り行われた。各地から約450人の教友が集い、節目を迎えた喜びを分かち合った。

その中に、東門分教会(加藤成教会長・静岡県袋井市)所属の信仰初代・許文和さん(キョ ブンワ・51歳)がいる。文和さんが天理教を知ったのは小学生のころ。当時住んでいたアパートの上階に布教所があり、そこでよく遊んでいたことがきっかけだった。布教所の人は皆、親切で子供ながらに居心地の良さを感じていたという。

しかし、ほどなくして家庭の事情で引っ越すことになった。

「その後は布教所から遠くなってしまい、天理教と関わりを持つことが難しくなった。しかし、中学1年生のとき、不思議なことにもともと住んでいた場所に戻ってきた。それからは、月次祭に参拝し、布教所長さんの教理の話を自ら聞きに行くようになった」

再び戻ってこられたことに、神様のご守護を強く感じたという文和さん。それから少年会行事にも積極的に参加するようになり、「こどもおぢばがえり」、修養科、「インターナショナルひのきしん隊」などを通じて、自身の信仰を培っていった。

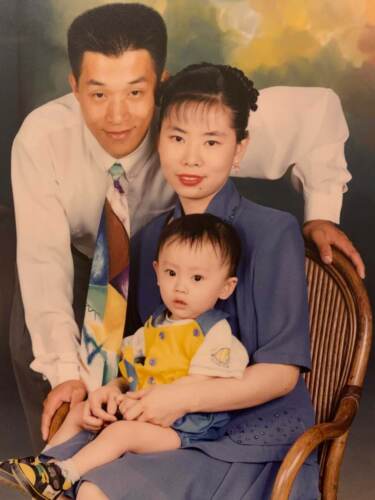

20歳のときに結婚。二人の子供に恵まれ、現在は台北市の隣の新北市で生活している。妻の蔡玉珍さん(サイ ヨシン・51歳)は、文和さんと出会ってから天理教を知った。

「高校のころに知り合ってお付き合いするうちに、夫は私を天理教の祭典に連れて行ってくれました」

結婚してから布教所に毎月参拝するようになったものの、ただ文和さんに付いていくだけだったと、当時を振り返る玉珍さん。しかし、印象的な出来事をきっかけに、徐々に心を動かされていく。

「子供が熱を出したとき、夫は『病気は神様からのメッセージなんだ』と言いました。布教所長さんに来てもらい、おさづけを取り次いでいただくと、不思議にもすぐにご守護を頂いたのです。また、夜中に泣いている子供に夫がおさづけを取り次ぐと、穏やかに眠りにつきました。そうした姿を見て、本当に不思議なご守護だと感じ、私も信仰の道を歩むようになりました」

講社祭で心のたすかりを

文和さんは普段、空間デザイナーとして、父親と共に家具の設計や、部屋の内装をデザインする仕事をしている。仕事や布教所の御用をつとめる中で、両親や親戚、知人にも教えを知ってもらいたいと思うようになったことから、夫婦で相談し、自宅で講社を構えることを決めた。

「小さなころから布教所に参拝してきたので、自宅に神様を祀る必要性を感じていなかった。しかし、加藤会長から声がかかったことで、親神様が私の手を引いてチャンスを与えてくださっているように感じた。この講社を起点に、まずは家族から、そしてさらに多くの人に教えを知ってもらいたいと思った」

2014年5月3日、自宅に講社を祀った。文和さんの名前から一文字を取り、「大和講社」と名づけた。以後、講社を拠点に、文和さん夫妻は身近なところからにをいがけを展開していく。

その中で、特に大事にしていることがある。それは、毎月勤める講社祭だ。

「講社祭では一つひとつのことを大事にしている」と話す文和さん。献饌では、懸命に心を込める態度を親神様に見ていただく。おつとめは誠の心で勤め、神殿講話は日常生活に即して神様のお話をするようにしている。

「その心を必ず受け取ってくださると信じている」

仕事で講社祭に参加できない信者がいても、仕事の後には必ず参拝に来てもらうように声をかける。ひと月に一度は顔を合わせ、おつとめを勤め、親神様にお供えしたものを食べていただくことが大切だという。

直会は神様のお話を聞いてもらえる貴重な時間だと、玉珍さんは話す。

「それぞれが日常生活で多少なりとも問題や悩みを抱えていると思うので、講社祭で互いに談じ合い、心のたすかりを得てもらいたい。そして、親神様のご守護や、一れつきょうだいの温もりを感じ、それを持って帰ってもらいたいと思っています」

お道の素晴らしさを伝えたい

講社を構えて約10年。夫婦で心一つに歩むなか、さまざまな出会いがあり、いまでは多くの人が文和さん夫妻の人柄に惹かれ、大和講社へ足を運んでいる。

信者の一人は、「文和さん夫妻は、日ごろから私の頭痛を気にして、祈りを捧げてくださる。その姿を見て、とても心が温かくなります。毎月の直会では、講社につながる皆さんとお話しすることができるので、核家族社会の中でとても有り難い機会であるとも感じます。二人の親心に感謝しています」と話す。

また、別の信者は「文和さん夫妻は、ほかの人たちとは違った物事の見方や考え方をしていると感じる。困難や苦しいことに直面しても、常に平常心で受けとめている。二人の存在は私にとても良い影響を与えてくれていて、私の目指している姿でもある」と語る。

これからも、大和講社を拠点に、まず自身が心の成人を目指し、親神様の思召を伝えていきたいという文和さん。教祖140年祭に向かって、より一層おぢばに心をつないでいくことが大切だと語る。

「年祭は、教祖が私たちの10年間の成長を確認してくださるとき。昨年の秋季大祭では、夫婦で心定めを申し上げた。今年の4月と10月、来年の年祭におぢばに帰って参拝すること。おぢばで感じた力を台湾に持ち帰り、夫婦で心を合わせ、身の周りにいる人たちにお道の素晴らしさを伝えていきたい」

下記から、記事の元になった動画「ようぼくぴーす」を見ることができます。