第5回「言葉一つが肝心」- おことばに導かれて

2025・11/26号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

第19期 読者モニターアンケート企画

『稿本天理教教祖伝』や同『逸話篇』に収められている教祖のお言葉を題材に、教えの大切さに気づいた体験などについて、読者モニターが“お言葉に導かれた”と感じたエピソードを語るコーナー「おことばに導かれて」。第5回は「言葉一つが肝心」(『逸話篇』137「言葉一つ」)。「諭達第四号」に「家庭や職場など身近なところから、にをいがけを心掛けよう」とあるように、ようぼくお互いは身近な人に対して日ごろから優しい言葉づかいを心がけ、良いにをいを掛けられるよう努めたい。そこで今回は、「言葉一つが肝心」とのお言葉にまつわるエピソードを読者モニターに寄せてもらった。

言葉の伝え方を意識して

古川真由美さん

56歳・大野分教会教人・鹿児島県霧島市

先日、仕事中に年配のお客さまに対応していたところ、「え?」と聞き直されました。周囲が騒がしかったので、相手が聞き取りやすいように少し大きな声で伝え直すと、「そんなに怒ったような大きな声を出さないで」と言われてしまったのです。

こちらとしては丁寧に応じようとしたことでしたが、相手がどう受け取るかは分かりません。どんな言葉を発するかも大事ですが、その伝え方や言い方にも細心の注意を払わなければならないと勉強になりました。

普段から言葉の伝え方や言い方を意識して、常に人を喜ばせる言動を心がけたいと思います。

お言葉を素直に受けとめる

小長谷啓太さん

49歳・華越一分教会ようぼく・名古屋市

この逸話では、外では良い人でも、わが家に帰って、女房の顔を見てガミガミ腹を立てて叱ることは、「一番いかんことやで」と諭されています。しかし私自身、会社では気にならないような些細なことが家では無性に気になり、つい小言を口にしてしまうことがあります。見かねた妻からたしなめられるのですが、「自分の家での言動は悪くないはずだ」と、つい正当化してしまうのです。

こうした自らの通り方をあらためて振り返ると、教祖のお言葉を正面から素直に受けとることが大切だと、強く実感します。これからは自分の都合は抜きにして、素直な心で通らせていただくことを意識したいと思います。

「大丈夫」のひと言に心救われ

内田 滋さん

78歳・東興道分教会教人・天理市

幼いころから体調に少しでも気がかりがあると、必要以上に心配になり、不安感でいっぱいでした。

そんなとき、母から「大丈夫よ」と言われることで安心し、心が救われたように感じることが、たびたびありました。結婚後も、妻から「私もそのくらいの体調の日は、よくあるよ。大丈夫だから気にしなくてもいいよ」と言われることで安心します。「大丈夫」のひと言には、人を安堵させる力があると、つくづく感じます。

日々の生活で感じるストレスの大半は、人間関係に起因するといわれます。人と接するときには、できるだけストレスを生じさせないように、低い心で、一つひとつの言葉を発するように努めています。

夫婦で感謝を伝え合うなか

生駒優子さん

56歳・名愛分教会ようぼく・名古屋市

結婚当初から、夫が私のために何かしてくれるたびに「ありがとう」と伝えています。夫は「夫婦なんだから、お礼なんていいよ」と言っていましたが、その後も感謝の言葉を伝え続けるうちに、いつしか夫も「ありがとう」と言ってくれるようになりました。

そんな私たち夫婦の会話を聞いた義母は、「お互いに感謝し合っていて、いいわね」と褒めてくれました。また、わが家に来た方々は「ここは落ち着く」と言ってくれます。

長年、「ありがとう」と感謝し合ってきたからこそ、一緒にいる人たちにとっても居心地の良い雰囲気になっているのかなと感じます。

おたすけにつながる声かけを

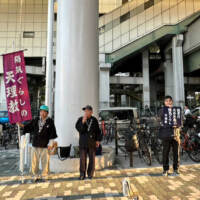

松村 純さん

51歳・博門分教会長・福岡県北九州市

今年4月から3カ月間、修養科の一期講師として男子クラスの副担任を務めさせていただきました。

修養科生の一人、信仰初代の60代の男性は、数年前に大きな手術を受け、両手に杖を持っての生活でしたが、時間をかけて本部神殿まで自ら歩き、ひのきしんにも励んでおられました。

2カ月目、その方が体調を崩して通院することに。そのとき、クラスメートからの励ましの言葉が、何よりもうれしかったとのこと。「労わりの言葉の数々に、おさづけを取り次いでもらったときのような温もりを感じた」と言っておられました。

修養科生の皆さんの姿を通じて、言葉の大事さを、あらためて感じました。人を生かす言葉や包み込むような言葉の声かけが、きっとおたすけにつながると信じます。

ココロ整う My Routine

24時間365日どこでもひのきしん

髙橋ひろみさん

56歳・船三咲分教会教人・天理市

教祖140年祭を目指して何かさせていただこうと、自宅周辺のごみ拾いを始めました。すると、思っていたよりも多くのごみが落ちていることに驚きました。

これまでも「全教一斉ひのきしんデー」や教会でのひのきしん、本部神殿での回廊ひのきしんなど、自分にできるひのきしんに努めてきたつもりでした。しかし、このたびの年祭活動の中で、日常の何げない時間にひのきしんを心がけることの大切さに気づいたのです。

ひのきしんは24時間365日、どこでもできる信仰実践です。これからは日常的にひのきしんの実践に努めていきたいです。

この一行をあの人に

10月8日号から11月5日号までの紙面の中から、読者モニターが、「あの人に読んでほしい」と思ったオススメ記事を紹介する。

綿のおはなしと木綿のこころ

第7回「綿打ち」

身に染みて分かる「ほこり」のたとえ

(10月29日号8面)

綿打ちの作業では、一生懸命に働く中でも埃が出てくる。同じように、日々、懸命に勤めていても、心にほこりが積もってしまう。だからこそ信仰を実践し、ほこりの心づかいを掃除することが大切だと身に染みた。心づかいに悩む社会人に読んでほしい記事だと思う。(60代男性)

教祖が現身をもって教えを伝えられた時代に盛んだった綿作りについて知ることができ、生活と教えが融和していることを実感します。コットンサミットにも、ぜひ参加したいと思いました。読書が好きな友人に、この記事を勧めたいです。(50代女性)