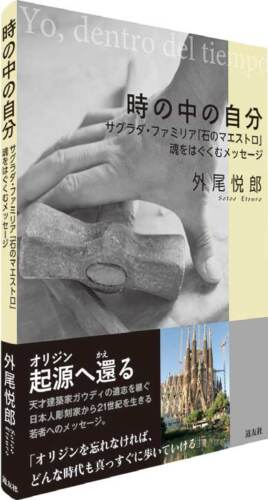

書評 – 時の中の自分 サクラダ・ファミリア「石のマエストロ」魂をはぐくむメッセージ

母の教えを胸に石を彫る

永尾教昭(天理大学長)

1882(明治15)年、おぢばでは2段までできた石のかんろだいが警察により没収される。陽気ぐらし世界を建設し、その中心に石のかんろだいを据えるという、きりなしふしんの苦難の始まりであった。

まさにそのころ、おぢばから約1万キロ離れたスペイン・バルセロナでは、石を用いて「サグラダ・ファミリア(聖家族)教会」の建築が始まる。翌年には天才建築家、アントニ・ガウディが主任建築家として携わる。建物の各部分を石の彫刻で繋ぎ合わせていくという空前の計画で、140年経った現在、いまだ完成していない。その途方もない仕事を引き受けている彫刻家の一人が、外尾悦郎さんである。

筆者は、この工事と本教のふしんには間違いなく相通じるものがあると思う。本書の中で、外尾さんは「最も大切なのは、聖堂の完成ではなく、その過程を通して人類が成長すること」と述べている。形のふしんを通して、心の成人を図っていいつこうという本教の教えと軌を一にしている。

さらに、この工事には設計図がない。彫刻家たちが自分でガウディの思いを想像しながら作っていく。雨樋一つ作るのに、ヨハネ、マタイなど4人の福音書を紐解きながら試行錯誤を重ねていく。往時の先人たちが、教祖のお言葉と「おさしづ」だけを頼りにふしんを進めていかれた姿を彷彿させるものがある。

外尾さんは、この建築を通じて「信仰とは何か」と考える。その答えは「『なぜ、このようなことが起こるのか』といった不条理への思い。哲学も数学も文学も答えてくれない思いを受け止め、心の支えになってくれるもの。それが信仰」というものだった。

◇

外尾さんはいま、スペインで最も有名な日本人の一人だろう。日本でもインスタントコーヒーのCMで一躍有名になった。過去には、当地を訪問された上皇ご夫妻の案内もしている。

教会の建築に携わってすでに40年以上になるが、もともと、これが目的で渡西したわけではない。大学卒業後、訳もなく石を彫ろうと心に決める。そして石の文化を求めて、フランスから学生時代の先輩のいるドイツに向かうつもりだった。その前に、たまたま立ち寄ったバルセロナで教会の建築現場に出合う。その途端、魂を奪われた外尾さんは、スペイン語も全く話せなかったが、必死の思いで果物の実がついた枝を彫ったところ、力が認められて採用された。

そんな外尾さんの体に、いまなお染み込んでいるのが母の教えだという。女手一つで4人の子供を育てた母は、お道の教えを心の拠り所とし、いつも陽気であった。外尾さんがバルセロナで働き始めたころ、母は「私の葬式でも帰ってきなさんな」という手紙をくれた。現地に骨を埋めるつもりで立派な仕事をせよ、というメッセージだろう。母は事あるごとに「謙虚」と「感謝」の大切さを4人の子供たちに諭していた。外尾さんが、サグラダ・ファミリア教会の建築を通して信仰を考えるようになったのは、間違いなく、この母のおかげだろう。