鮮やかなおたすけに親子でぢばに伏せ込む – おやのぬくみ

先人が残した書き物の中に、教祖のご幼少のころの逸話が記されている。

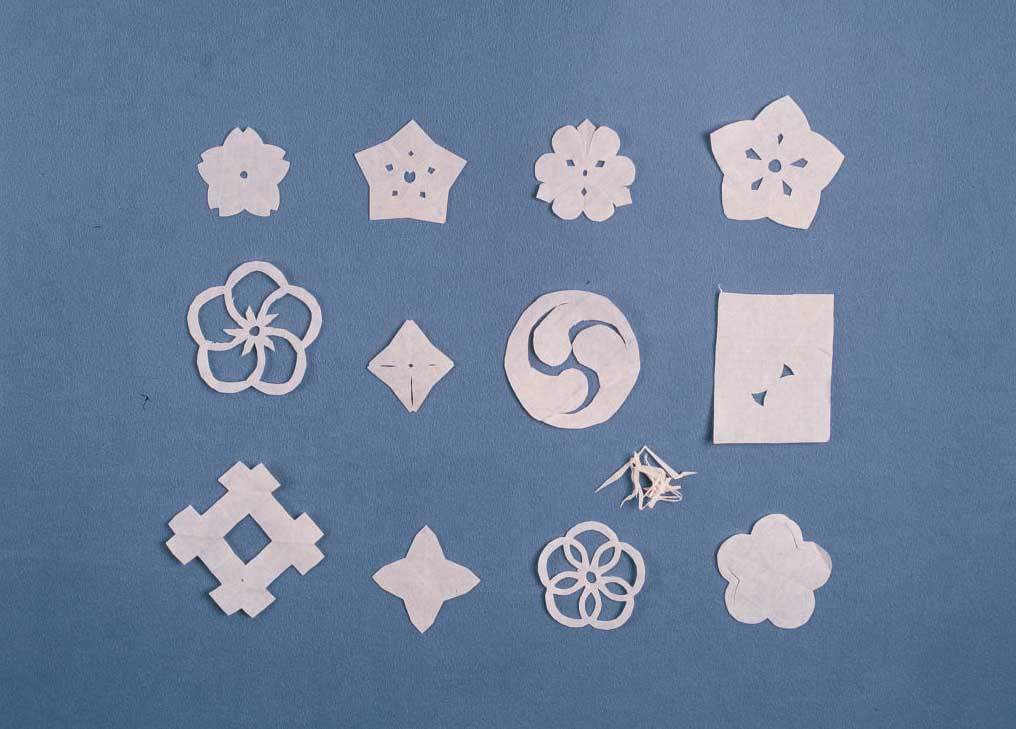

「御生れつき御記憶が宜しくて、一度見たり聞いたりした事は、よく御心に納めて御忘れになりませぬ。(中略)飛ぶ鳥を見ては、そのすがたをきりぬき、又それをぬひにこしらへたり、或は人がめづらしいぬひものや、こしらへものをもつて居りますれば、一寸御覧じてすぐにおこしらへになる」(『正文遺韻抄』)

栴檀は双葉より芳し――。教祖は、お屋敷へ寄り来る人々を導かれるなか、その合間合間に、生き物を模した細工などをおこしらえになった。いまも古い信者の家には、教祖から直接頂いた手作りの品が伝わっている。

教祖のお守り役を務めた増井りんは、殊のほか多くの品を頂戴している。りん直筆の添え書きによれば、そのほとんどは明治9年、または10年にお下げいただいたものという。

明治7年、不治の病といわれたソコヒをおたすけいただいたお礼に、河内国から初めてお屋敷へ参った折、りんは教祖から「さあ/\いんねん、いんねん。神が引き寄せたのやで。よう来た、よう来た」「長あいこと勤めるのやで。さあ/\楽しめ、楽しめ、楽しめ」と、懇ろにお言葉を頂いている。このときの感激が忘れられず、りんはその後、たびたびおぢばへ足を運ぶとともに、地元の河内で白熱のおたすけに励んだ。明治12年にお守り役を拝命していることを考えると、お手作りの品々を頂いたのは、ちょうど河内と大和を往復していた最中のことであったと思われる。

当時、りんには3人の子があった。幼子を人に頼んで、女一人、信貴山越えの7里半(約30キロ)の道のりを幾度となく行き来するなか、時には子供の手を引いて、おぢばへ帰る日もあったようだ。

お屋敷でのつとめぶりを自ら書き留めた「事歴の覚え」には、中南の門屋の東側にあった唐臼を使って、せがれの幾太郎に米を踏ませていたところ、教祖がちょっとおのぞきになった、と記されている。

◇

不治の病を鮮やかにおたすけいただいたりんは、わが子と共に、お屋敷の御用に励むことを無上の喜びとしていたという。

増井家に伝わる教祖お手製の品々からは、親子ともども、ご恩報じのひのきしんに勤しむ姿に向けられた、をやの温かいまなざしが感じられる。