教史再彩“道のさきがけ”を今に – 神殿普請

モノクロームの教史の1シーンが、AIによって今によみがえる。

その彩色された世界から見えてくるものは――。

“一荷の土”を運んで土台づくり

明治44年から始まった「大正普請」。普請現場一帯に盛り土がなされた後、地盤工事が行われた。「土台のコンクリートは総て固められて、縁下の土も、毎日/\出てくれる多くのひのきしんの人々の力によって、すでに一月頃よりは一体に一丈余り(約3メートル)も高くなった」

(『みちのとも』明治45年5月号から)

神殿と北礼拝場を新しく建てるには、つとめ場所を移築して整地する必要があった。

そこで、明治44年4月に仮神殿への遷座祭を執行。5月には、つとめ場所を鑵子山へ移築した。

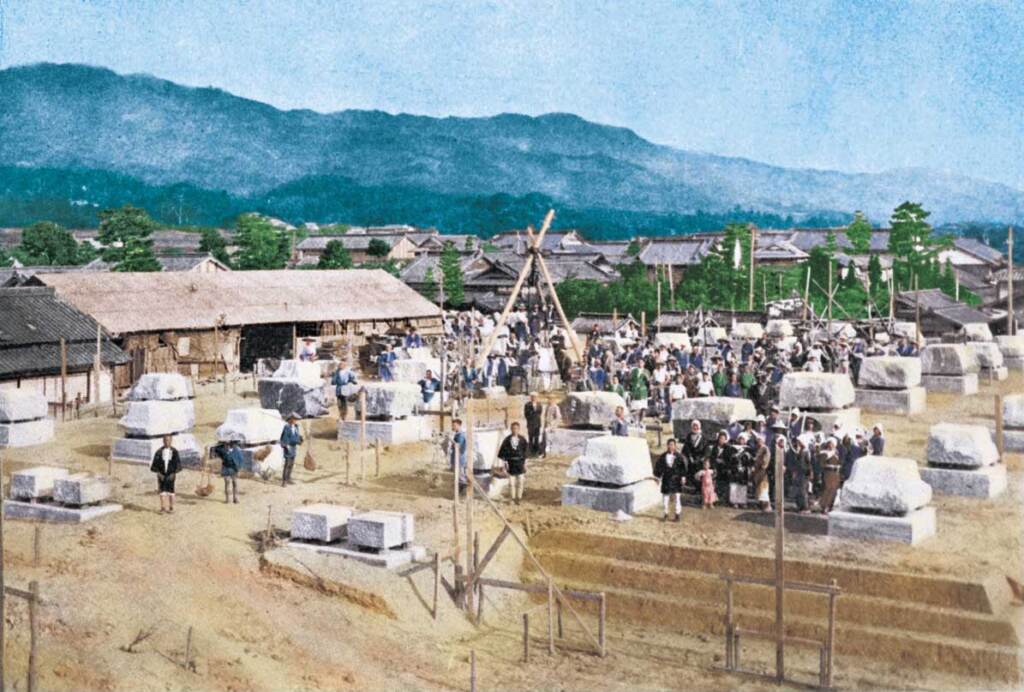

続いて、ぢば周辺の土地は東西がゆるやかな傾斜になっていたため、東のレベルに合わせて盛り土がなされた。写真は普請現場を北から望んだ構図で、手前を見ると、左(東)から右(西)にかけて傾斜していることが分かる。

整地作業は、5月から夏にかけて最も盛んに行われた。連日1,000人から2,000人の人々が土持ちに励み、延べ94,000人以上に及んだ。400坪(約800畳分)の土地に約1.8メートルの盛り土が畚で運ばれた。

「みかぐらうた」に「なにかめづらしつちもちや これがきしんとなるならバ」(十一下り目七ッ)と、ひのきしんの事例として土持ちが歌われる。また「おさしづ」には「一荷の土どういう事に成るとも、何ぼのこうのうに成るとも分からん」(明治40年3月13日)とある。

このときの整地作業は、まさに畚を担いで“一荷の土”をぢば周辺へ運ぶという状況だった。取りかかった人たちは「ひのきしん」の教えを実感するとともに、親神様のご守護を頂く“心の土台づくり”にもなったであろう。

整地作業が始まったころから、神殿普請の気運も親里一帯にみなぎり、大きな桧材が木曽や津山などから献納された。伊賀の山奥では、遠近問わず信者が手弁当で集まり、「今こそ神様への御奉公だ」と木を運んだという。

10月には起工式を執行。11月から地盤工事に着手した。

まず、深さ約4メートル、約3.6メートル四方の穴を掘り、約1.8メートルの松丸太を17〜18本打ち込んだ。次に、約3.6メートルの松丸太を9本並べ、隙間には小石を詰め、さらにコンクリートを5層重ねて約1.5メートル四方の台を造った。この地盤工事は52カ所で施され、要したセメントは2,000樽に上った。

この後、コンクリート台に高さ約0.9メートル、重さ約5トンの花崗岩が礎石としてそれぞれ据えられた。

大正元(1912)年11月に上棟式、2年12月には神殿と北礼拝場が竣工した。続いて3年4月には教祖殿(現祖霊殿)、祖霊殿(現豊田山舎)が落成し、「大正普請」はひと区切りを迎えた。

◇

明治40年に本席様の身上が迫るなか、「わらじの紐を解かず一身を粉にしても」と心を定めてつとめられた「大正普請」。

現在、北礼拝場の濡れ縁の下を覗いても、礎石となった花崗岩の上部5分の1ほどしか見えないが、その地中には、先人の真実によって運ばれた“一荷の土”が、数多埋まっていることは言を俟たない。