立教187年2月月次祭 -「寒の戻り」のなか

2024・3/6号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

教会本部の2月月次祭は26日、中山大亮様祭主のもと、本部神殿で執り行われた。

大亮様は祭文の中で、一れつ人間の陽気ぐらしをお待ち望みくださる親心から、日夜変わることなくご守護くだされ、日々結構にお連れ通りくださる親神様のご慈愛にお礼申し上げたうえで、「私どもをはじめ教会長、ようぼく一同は、銘々の身の上や世上にお見せいただくさまざまな姿の中に、親神様の思召を思案して心を引き締め、にをいがけ・おたすけに励み、修理・丹精に努めて、成人への歩みに一層勤しませていただく決心でございます」と奏上された。

この後、かぐら・てをどりが陽気に勤められた。

春は名のみの「寒の戻り」となったこの日の親里。防寒着に身を包んだ参拝者たちは、一心に「みかぐらうた」を唱和した。

おつとめの後、浜田道仁本部員が神殿講話に立った。

浜田本部員は冒頭、「年頭あいさつ」における真柱様のお言葉を引いたうえで、「おふでさき」中の「ざんねん」の用例をもとに、「親神様の残念な思いを晴らすには、親神様を信じている者が、信仰していない人々にその思いをしっかり伝えること」だと、このたびの震災に対する思案を述べた。

続いて、教祖140年祭へ向けた自身のにをいがけ活動について話を進めた。

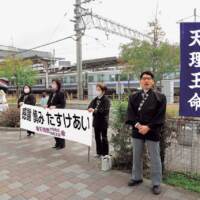

その中で、神名流しは、にをいがけの基本的かつ伝統的な方法であるとして、こかん様の浪速布教の歩みや自身の取り組みを紹介したうえで、「小さな活動かもしれないが、日本の隅々で拍子木の音が響き、神名を唱える声が流れると、年祭への気持ちが高まってくる」と話した。

最後に浜田本部員は、陽気ぐらしとは、当たり前のことに喜びを感じることができる毎日が続くことと指摘。日々の暮らしの中で、教祖のひながたを丁寧にたどらせてもらえば、子供や孫は自然に後をついてくるとして、日常生活の些細な事柄にも信仰が継承されていく大切な要素がある、と語った。