ぢばに心寄せ、たんのう一条に 諸井その(下) – おたすけに生きた女性

「三才も一生、一生三才の心」

明治17年、そのが懐妊し、国三郎はおぢばへ帰り、をびや許しを頂きました。そのが教祖の仰せ通りにすると、今までにない軽いお産で4女・秀を産みました。産後すぐにお茶漬けを頂き、翌日は袷の洗い張りをし、夜なべをして仕立てました。それでも何事もなく、身をもって神様の自由に深く感じ入るのでした。

この話を聞いた近所の人は信じられず、確かめに来て驚きました。これがきっかけとなって、お産のおたすけの道が開けていきました。お産については、特に著しいご守護を頂いたので、「お産の神様」と呼ばれるようになりました。

明治18年、国三郎は、教祖から「東の方はあんたに任すで」とのお言葉を頂き、関東方面へ布教に出ます。こうして夫婦でおたすけに励むなか、思いもかけぬ出来事に見舞われます。

明治19年6月、風邪一つひかず、丈夫に育っていた3歳の秀が、ある朝、にわかにひきつけを起こし、その日のうちに出直しました。国三郎は惜しくて堪らず、涙が止まりませんでした。そのころは財政的に最も苦しい時期で、村の習慣通りの葬儀をすることも、五十日祭を勤めることもままならず、そのは「あんなに苦しいことはございませんでした」と、当時の苦しい胸中を述懐しています。

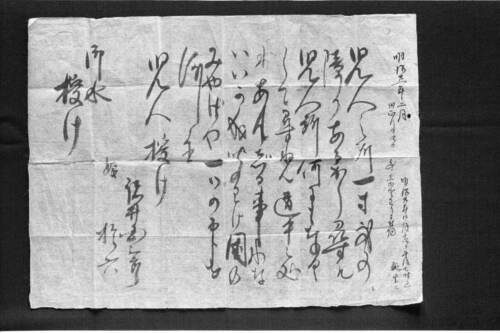

国三郎はおぢばへ帰り、教祖にお伺いすると、「さあ/\小児のところ、三才も一生、一生三才の心。ぢば一つに心を寄せよ。ぢば一つに心を寄せれば、四方へ根が張る。四方へ根が張れば、一方流れても三方残る。二方流れても二方残る。太い芽が出るで」と、お言葉を下さいました。

三才も一生であると仰せられるとともに、生涯三才の子供のような真っさらな心で、ぢば一つに心を寄せるよう促されました。そして、ぢば一つに心を寄せれば、四方へ根が張り、太い芽が出るとお諭しくださったのです。こうして教祖から生涯末代の指針を授けていただきました。

この節から間もなく、そのは懐妊し、生まれた女児は「ろく」と名づけられました。

赤子を背負っておぢばへ

明治21年正月、そのは高熱を出して寝込みます。国三郎は、そのが入信して6年になるのに、一度もおぢば帰りをしていないことに気づき、旧正月にそのをおぢばへ帰らせますと心を定めて願うと、一夜のうちに全快しました。

一度は定めたものの、教祖一年祭に国三郎が帰参するため、そのの帰参を8月に延期しようとしていたところ、おたすけ先で国三郎の声が出なくなりました。そのの帰参を止めていることに気づいた国三郎は、「今夜のうちに、声の立つようにおたすけいただきましたなら、家内をおぢばへ参らせます」とお願いすると、翌朝、元通りに声が出ました。

遠州からおぢばまでは80里(約320キロ)あるため、旅費がかかります。関東布教のために桑畑をはじめ、そのの櫛や簪などもすでに売却していました。家中のめぼしい物を売っても足りないので、知り合いの家やそのの実家へ旅費の工面に行くのに、2月の寒風のなか、腰まで浸かるような川を、赤子を背負ってじゃぶじゃぶ渡っていきました。後年そのは、若いときはそれでも一心になっていたから、なんともなかったと語っていますが、旅費を調達するのはたやすくありませんでした。

おぢばへの道中、赤子と着替えを交代で背負えるようにと、長女・たまと行くことにしました。明治21年2月4日、赤子を背負うそのとたまは、同行者22名と共におぢばへ発ちました。当時、馬車はありましたが汽車はなく、ちょこちょこ歩きながら伊勢へ回り、8日間かかっておぢばに到着しました。

ところが、その日から、ろくが夜昼とめどなく下すため痩せ細ってしまい、そのも途方に暮れて疲れきり、弱ってしまいました。本席様を通して神様にお願いしていただくと、「国の土産や、一つの印を渡し置く」「小児のさづけ、水々」と仰せになり、生後10カ月のろくに「水のさづけ」をお渡しくだされたのです。

一行は遠州へ戻り、この珍しい出来事を国三郎に伝えましたが、国三郎はにわかには信じられません。国三郎に対しては、後日の「おさしづ」で「小児へ渡したる処の理、一代二代三代四代五代ではない、これ末代の理渡してある。国の宝、国の柱」とお聞かせになりました。ろくの両親、国三郎とそのの心を見定めて、国の宝、国の柱となる末代の理をお渡しになったのでしょう。

「国の宝、国の柱」とのお言葉通り、ろくは水のさづけでおたすけの御用をつとめました。5、6歳のころ、ろくの不思議なおたすけの話が地方新聞に載ったといいます。

何につけても「結構、結構」

明治22年4月25日、山名分教会の開筵式が執り行われました。2カ月後、そのは男児を出産しますが、それから12日目の朝、洗顔に出たときに転んだことがもとで、中風のような症状に陥り、そのまま半身不随になりました。

そのの身上について「おさしづ」を伺うと、そのの身の障りは「道の事情」であり、心の間違いで一時に成るとは思うな、と説かれ、「救けねばならん」「何でも踏ん張る」と仰せられました。

さらに、次の「おさしづ」を頂きます。「……身が不足通ってたんのう思わりゃせん。人間始め掛けたる理から見てたんのう、世界の理を見てさんげ。日々身に不足なって世上の理を見て、随分皆んなたんのう/\の理より受け取りは無い」(明治22年11月20日)と、身の障りがある中を通って、たんのうは思えないけれども、人間を始め掛けた理から見て、また世上の理を見てたんのうするように、と諭されています。そのは、この「おさしづ」のお言葉を心に治め、たんのう一条に通っていきます。

明治25年、3女・甲子が咽喉気を再発しました。それは入信のきっかけであったので、国三郎とそのは、夫婦の心が元へ戻ったのだとさんげし、近傍に教会を設置して布教を一層拡張するとともに、奥州への遠国布教を行うと心を定めてお願いすると、三日三夜、二継ぎのお願いでご守護いただきました。

明治29年、内務省訓令の影響によって国内布教が停滞している姿に国三郎は深くさんげし、台湾布教を決意します。その準備として、布教師の支援母体「大日本神道天理山名婦人協会」が創立され、そのは身上が不自由ながらも会長に就任します。大勢の人々が入会し、山名の海外伝道のうえに大きな役割を果たしました。

明治31年、国三郎は台湾から帰国し、家族でおぢばへ入り込むことになりました。そのは不自由ながらもご本部で勤める心を定め、当番に出ました。また、おつとめに出るために、長男・政一に見てもらって鳴物の稽古に励みました。そして晩年は、御供所で勤めました。78歳で出直すまで、何につけても「結構々々。ありがとうございます」と手を合わせ、神様に御礼を申し上げていたといいます。

*

山名の道は、そのの固い真実が、国三郎の決意を引き出したところから始まりました。そして、道一条になることを申し出たのも、そのでした。国三郎は「家を守る家内が、先に道の心を治めてくれたから、おたすけ一条に働くのに、後顧の憂いなくつとめきられた」と語っています。そのの支えがあってこそ、国三郎は数々の節ごとに、関東、奥州、台湾へと遠国布教に力を注ぐことができたのです。

そのは、どん底の道も倹約に努め、どのような苦労の道も、教えの理に沿って家を守りつつ、おたすけに励みました。半身不随になってのちも、神様のお言葉を守り、ぢばに心を寄せつつ、たんのう一条に通り、山名の道の礎は築かれていったのです。

文・松山常教(天理教校本科実践課程講師)