特別企画 教祖殿新築落成90年【上】

存命の教祖を慕って真実の限りを尽くし

形のふしんを通した心のふしん

昨年の秋季大祭で真柱様から、教祖140年祭に向けての指針となる「諭達第四号」が発布され、いよいよ三年千日と仕切って歩む年祭活動の”踏み出しの年”を迎えた。このたびの「諭達」では、ひながたの道を通ることの大切さを強調したうえで、「教祖の年祭を成人の節目として、世界たすけの歩みを一手一つに力強く推し進め、御存命でお働き下さる教祖にご安心頂き、お喜び頂きたい」と結ばれている。この特別企画では、昭和8(1933)年の教祖殿新築落成奉告祭から今年で90年の節目を迎えたことを踏まえ、まず今号の【上】で、存命同様にお仕えしたいとの強い決意のもと、教祖殿新築に力を尽くした先人たちの思いや普請の歩みを振り返る。続く【下】では、「教祖存命の理」に基づき、教祖殿でどのようなお仕えがなされているのかを紹介する。

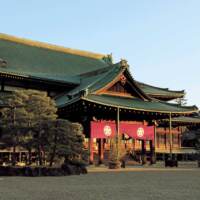

90年前の昭和8年10月25日、教祖殿新築落成奉告祭が本部神殿で執り行われた。現在の教祖殿は、教祖50年祭と立教100年祭を目指す両年祭活動の一つ「昭和普請」で建てられたもの。先人たちは「教祖に存命同様にお仕えしたい」との願いを胸に、万難を排して普請に取りかかり、真実の限りを尽くした。

教祖年祭ごとに普請を願い出て

最初に教祖殿(現在の祖霊殿)が建築されたのは、大正3(1914)年4月。教祖30年祭を目指す年祭活動の一つ「大正普請」として建てられた。

しかしながら、現身をかくされた後、御休息所にお住まいくだされていた教祖の教祖殿を建築したいという願いや機運は、大正普請以前の教祖年祭ごとにあった。

その発端を、教祖5年祭に際しての「おさしづ」に見ることができる。「五年祭に付、教祖の御霊舎を新造御許し願、又御居間へ御簾掛ける事、机の新調の儀併せて御許しの願」(明治24年1月7日)と、当時の人々は教祖殿の新築を願い出ている。この願い出に対しては「何程大層する事は要らん」とのお言葉があり、教祖殿の普請には至らなかった。

一方、翌年には「休息所日々綺麗にして、日々の給仕、これどうでも存命中の心で行かにゃならん」(おさしづ明治25年2月18日)と、「教祖存命の理」に基づくお仕えのあり方について説かれている。この後、都度伺いを立てながら御休息所の修繕が重ねられた。

「教祖のお住まいを新しくすることは叶わずとも、どうでも教祖に満足に過ごしていただきたい」という、人々の切なるお慕いする心がうかがえる。

また、教祖10年祭に際しても、人々は教祖殿の新築を願い出た。これに対し「をやという、子供という、子供十分さしてをやが楽しむ」(明治28年11月14日)との「おさしづ」をもって、まず子供に十分な満足を与え、子供が喜ぶ姿を見て親は楽しむのだと仰せられ、まずは信者詰所の地所拡張が進められた。さらに、20年祭においても、教祖殿建築の願い出がなされるが、実現しなかった。

その後、教祖30年祭に向けて、本席・飯降伊蔵のお出直しに先立つ、いわゆる「百日のさしづ」の中で、神殿と教祖殿の普請が打ち出されるとともに、初めて年祭活動が全教展開された。

これを受け、先人たちは「わらじの紐を解かずに身を粉にして働く」と心を定め、布教に、おたすけに奔走することを誓った。こうして、教祖30年祭に向けて新たに本部神殿と教祖殿が建築され、”形のふしん”を通じての”心のふしん”が進められた。

大正2年12月に神殿(現在の北礼拝場)が、翌3年4月に初めて教祖殿(現在の祖霊殿)が竣工。教祖が現身をかくされてから27年目。ようやく、当時の人々の悲願が達成されたのだった。

御用場の建築とその大きな意義

大正普請から20年後の昭和8年、教祖50年祭を迎えるに当たり、教祖殿が新築された。いわゆる「昭和普請」と呼ばれるこの普請は、教祖殿とともに御用場を設け、その二つを合殿でつなぐというものだった。

この御用場の建築は、「教祖存命の理」の教えを形のうえで実現する意味において、大きな意義があった。

教祖殿新築の3年前、5年10月に開かれた「第三回教義講習会」の中で、板倉槌三郎本部員は次のように話している。

「神様の御用場、即ち今日言葉を換へて申上げて居る所の御教祖殿に於きましては、御魂が日夜屋敷の中に止まつて道の上に大きく御働き下されて居る理に相応した実を具へては居らない」(『みちのとも』昭和5年11月20日号)。

教祖が現身をかくされ、本席・飯降伊蔵を通して「さづけの理」を渡されるようになって以来、そのお運びの場所は転々としてきた。こうした歴史と現状を踏まえ、板倉本部員は次のように続ける。

「御教祖様御生前同様のみちの姿に還らして頂く為には、先づ第一にこの道の発祥に最も由緒深い神様の御用場を新に拡大して、その最も尊い御用の授訓及び事情を此処で取扱ひ、さながら御教祖様の御面前で、又親しく御教祖様の御手より拝受する様改めなければならぬのであります、是れ即ち本部が万難を排して来る可き五十年祭に御教祖殿を新築さして頂く事に決定した所以でありまして(中略)即ちこの御用場こそは、お授けといふ一列助けの天の理を頂き、人間魂の上に生れ変つて親しく御教祖様へ弟子入りさして頂く神聖な道場の理を有して居る」(同)

教祖殿新築に際して御用場が新たに設けられる意義は、「教祖存命の理」の証しの一つである「さづけ」を戴く場を、あらためて教祖の御前に確立することであり、教祖ご在世当時に立ち返ることにあった。

こうして教祖殿の新築に向けて、教内は一層熱気を帯び、年祭活動に勤しんでいく。

全国の教友による懸命なひのきしん

昭和6年6月26日、両年祭に向けた神殿の改築と南礼拝場増築および教祖殿新築の起工式が執行され、教祖殿の基礎工事が開始された。

最初に取りかかったのは敷地の掘り下げ作業。ひのきしんに当たる人々は、初夏の暑さのなか、白袴に法被の姿で、スコップを握って敷地の掘り下げに尽力した。

中山正善・二代真柱様も、多忙な教務の合間を縫って毎日3、4時間をひのきしんに当てるなど、自ら先頭に立って汗を流された。こうして、全国各地から帰り集った教友による懸命なひのきしんにより、基礎工事は着々と進められた。

この昭和普請は、竣工に至るまで苦心の連続だったと伝えられる。なかでも最も問題となったのが、膨大な量の用材の調達だった。

高安、高知、南海、甲賀などの大教会をはじめ、各教会は、ぢば一条の信仰のもと、教会挙げての献木活動に取りかかった。特に苦心したのが、神殿や南礼拝場、教祖殿の屋根を支える柱になるような大木の調達だった。

献木活動に当たった島村國治郎・高知大教会2代会長は「一本の用材を見付けるのにも幾つの山、幾里の道を踏査しなければならないか知れず、望みをかけては高知全県下の山といふ山に分け入り、探木の血涙を絞つたのであります」(『みちのとも』昭和9年11月20日号)と述懐する。

切り出された用材は、陸路や海路を経て親里へ。丹波市駅(当時)には夜昼を問わず機関車が到着し、毎回十数台もの貨車に用材が満載されていたという。

このほか、礎石や銅瓦などの建築資材も全国から親里に集まり、来る年祭に向けた教祖殿普請は、着々と完成に近づいていく。

基礎工事を無事終え、昭和7年7月26日に立柱式、同年9月26日に上棟式が執り行われた。

起工式から上棟式まで、わずか1年3カ月。普請に関わるすべての人々が真実を尽くし、教祖殿普請は当初の計画を上回る進捗ぶりだった。

その後も普請は急ピッチで進められ、着工から2年4カ月後の昭和8年10月、銅瓦葺きの美しい殿舎が竣工した。

同年10月24日に遷座祭、翌日に教祖殿新築落成奉告祭が挙行された。連日の慶事に帰参した信者は、約20万人に上ったと伝えられている。

二代真柱様は、遷座祭における祝詞の中で、これまで「存命同様に仕へよ」とお聞かせいただきながら、形のうえで表せていなかったことをお詫び申し上げたうえで、「今後は一層心にも形にも存命の理をたゝへて只管に御仕へさせて頂きますからどうぞ御慈悲の御心から御みちびき下さいましてあやまりなく成人の道を通らさせて頂けますよう、又心のふしんの上につきましては教祖様の御心のまゝ懸命に働かせて頂きますから何卒世界ろくぢの道をおつけ下さいますよう」と、新教祖殿の竣工を機に「教祖存命の理」を胸に治め、なお一層”心のふしん”に努めていく旨を奏上された。

◇

当時の『天理時報』では、遷座祭の様子を次のように伝えている。

「存命同様御働き下さる教祖親様にいよ/\御存命同様の奉仕をさして頂ける日が来たのだ。六百万信者が『教祖親様に喜んで頂かう』と心から勇み立つて御普請申し上げた教祖殿に御遷座申し上げ得たので、参列者一同の面上に輝く感激、溢れる喜悦思へば無理からぬ事である」(昭和8年10月29日号)

道の先人たちが、真実の限りを尽くした教祖殿新築は、教祖の御遷座をもって完成を見たのであった。

(【下】へ続く)