エジプト・カイロの大衆文化を読み解く 63年を経て一挙公開 – 天理参考館 第89回企画展から

エジプトの大衆文化を封じ込めた63年前の“タイムカプセル”を一挙公開――。天理参考館(平野知司館長)は、第89回企画展「エジプト・カイロの大衆文化――1959年のタイムカプセル」を6月6日まで開催している。この企画展は、創設者の中山正善・二代真柱様の依頼を受けた、アラビア語研究の権威であった田中四郎・大阪外国語大学教授(当時)が、1959年にエジプト・カイロで現地収集した民族資料を初公開するもの。ここでは、今展の展示品の中から、当時カイロで使われていた生活道具の一部を、紙上紹介する。

ラマダン・ランプ「ファヌース」

高19.0センチ

ムスリムにおいてイスラーム暦9月は「ラマダン」と呼ばれ、ひと月を通して日の出から日没まで断食する。この間、エジプトでは夕暮れ時に子供たちがランプのろうそくに火を灯し、「月を歓迎する」という意味の掛け声をしながら歩き回る独自の風習があった

キルトの壁掛け

幅126センチ

色とりどりのデザインをアップリケに縫い上げるキルトは、遊牧民が暮らすテントの内装を飾る目的で古くから作られていた

魔除け飾り

長34.0センチ

小麦の穂をきれいに編んで作られた魔除けで、家の戸口などに吊り下げられていたという

女性の衣装「アバヤ」

丈134センチ

女性の服装は、肌や頭髪の露出を控えるのが伝統。頭に巻く布は「ヒジャブ」と呼ばれ、巻き方は時代によってさまざまな流行があった

水挿し

高45.0センチ

よく指を使って食物を口にしていたエジプトでは、手を洗う道具として使われたという

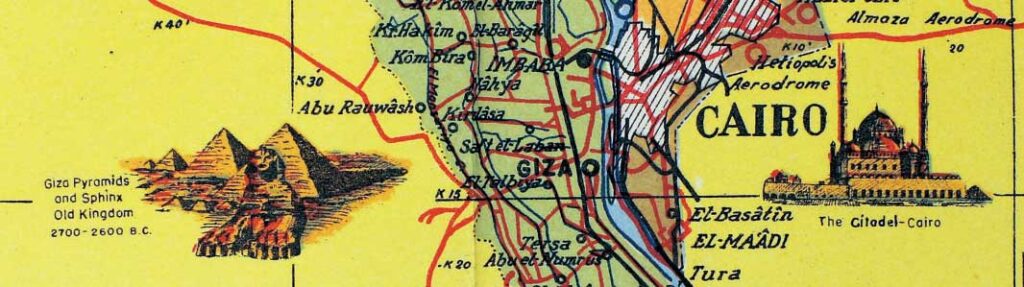

エジプト地図

縦94.8センチ

地図中の首都カイロを象徴するイラストには、城砦を意味する「シタデル」が選ばれている