秋の日を彩る新たな風景 「ここは喜ぶ所や」の真意 – 逸話の季

2024・11/27号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

実りの秋です。

妻の世話する小さな菜園では、今年は落花生が豊作のようです。少し前にはカボチャがたくさんできましたし、栗の木には多くの実がなりました。いつもより、栗ご飯を楽しんだ回数が多かったような気がします。

食卓の献立に季節を感じられるのは、畑を小まめに管理する妻のおかげです。少し冷え込んだ今日の夜は、とれたての白菜を使った鍋料理を楽しみたいと思います。

*

明治15年の秋、宇野善助は7人連れでおぢばへ帰ります。妻・美紗が産後の患いで、もう命がないというところを救けていただいたお礼のお詣りでした。教祖にお目通りした一同は感激しますが、ことに長引く病を救けていただいた美紗の喜びは一入で、嬉しさの余りすすり泣きが止まりません。すると、教祖は「何故、泣くのや」と仰せになり、泣きじゃくりながら「生神様にお目にかかれまして、有難うて有難うて、嬉し涙がこぼれました」と申し上げた美紗に、教祖は「おぢばは、泣く所やないで。ここは喜ぶ所や」と、仰せられました。

『稿本天理教教祖伝逸話篇』「一〇五 ここは喜ぶ所」

*

逸話篇を拝読していると、まるで禅問答のように、その真意を推し量ることが難しいエピソードにしばしば出合います。この逸話もその一つであり、初めて読んだときから「おぢばは、泣く所やないで」という教祖のお言葉について考えています。うれし涙は、怒りや悲しみとともに流す涙とは違います。それでも「泣く所」ではないと仰せになったのは、おぢばの有り難さは涙を流すような感動ではなく、もっと深い信仰的な納得のうえに味わえるという意味なのでしょうか。

*

昨日もこんなことを考えながら教会本部へ足を運び、朝づとめのあと教祖殿を回って帰ろうとすると、知人に声をかけられました。かわいらしい赤ちゃんを連れています。勧められてその児を抱きあげると、自然に笑みがこぼれてきます。朝から幸せな家族に出会うと、それだけで心が温かくなってきます。幼な子を取り囲む皆の笑顔に、「ここは喜ぶ所や」というお言葉を味わうヒントが見いだせたように思いました。

■ 文=岡田正彦

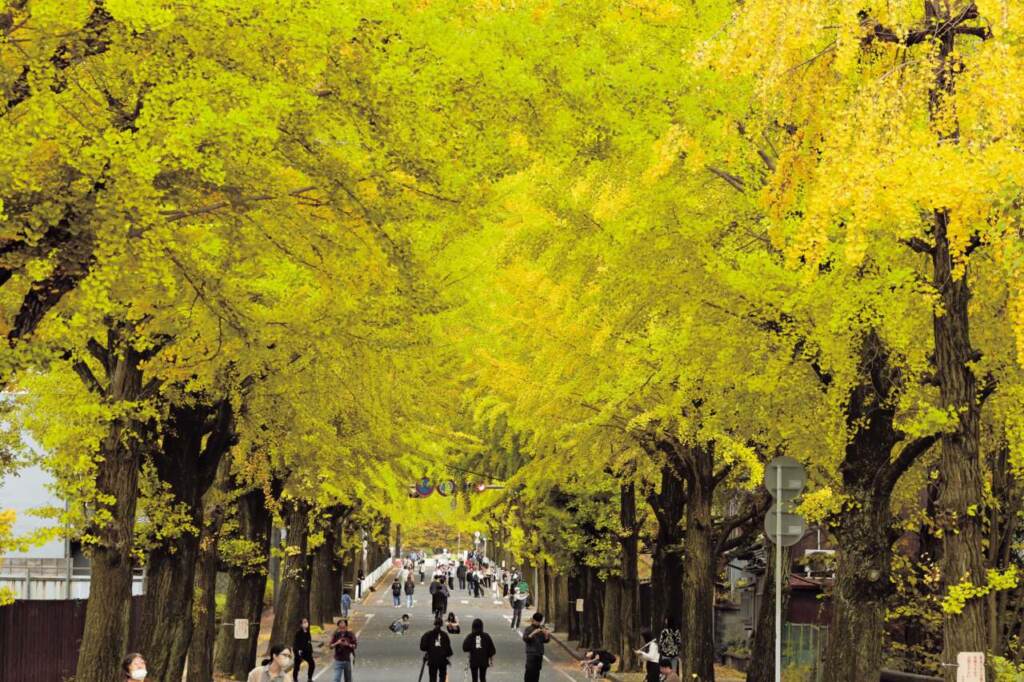

この写真をプレゼントします。詳細はこちら