秋の陽ざしに照らされ 「神の理」を立て一歩踏み出し – 逸話の季

2025・11/26号を見る

【AI音声対象記事】

スタンダードプランで視聴できます。

朝夕の冷え込みが厳しくなってきました。秋を通り越して、冬が急に訪れたように感じるのは、きっと私だけではないはずです。最近では、日本は四季から二季へと気候が変化しつつある、という主張も耳にするようになりました。今後のことはよく分かりませんが、自然のはたらきは、いつも人間の思惑を超えていきます。どんなときも、深遠な自然の営為とともに生きる姿勢を失わないようにしたいものです。

*

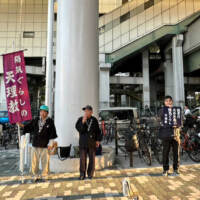

明治13年秋のころ、教祖はつとめをすることを大層厳しくお急き込みくだされました。このころは、警察の見張りや干渉の激しいときであったため、人々が躊躇していると、教祖は「人間の義理を病んで神の道を潰すは、道であろうまい。人間の理を立ていでも、神の理を立てるは道であろう。さあ、神の理を潰して人間の理を立てるか、人間の理を立てず神の理を立てるか。これ、二つ一つの返答をせよ」と、刻限をもって、厳しくお急き込みくだされた、と伝えられています。

『稿本天理教教祖伝逸話篇』「七四 神の理を立てる」

*

このお言葉を受けて、人々は「心を定めておつとめをさしてもらおう」ということになりますが、鳴物の手合わせや稽古は、まだ充分ではありません。それでも、教祖は「さあ/\鳴物々々という。今のところは、一が二になり、二が三になっても、神がゆるす。皆、勤める者の心の調子を神が受け取るねで」と仰せられたので、人々は安心して、勇んで勤めることができました。

*

この夏、夜中に突然の高熱で苦しんだ際に、今年の元旦祭で拝した「かぐらづとめ」を思い浮かべながら「みかぐらうた」を唱えました。そうすると、震える体と心が不思議と落ち着きました。自分ではどうすることもできない事態に直面して、不安に苛まれるときにも心の支えになるものがあるのは、本当に幸せなことです。

現在から145年前、警察の見張りや干渉が厳しい状況の中でも「人間の理」を優先するのではなく、勇気を振り絞って「神の理」を立て、まず一歩を踏み出した先人の方々に心から感謝したいと思います。

文=岡田正彦