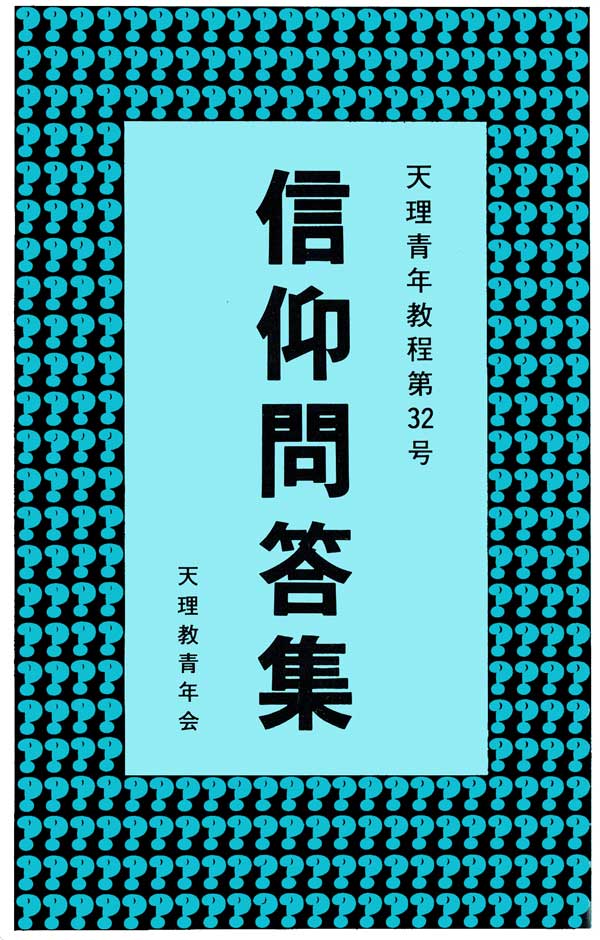

信仰問答集

本教教義上の角目を質問形式で取り上げ、それに対して分かりやすく解説を行う。

1990年9月 発売

月額定額で電子版が読み放題!詳細はこちら

【著者プロフィール】

- はじめに

- 第1章 立教についての質問

- 問1 お道はいつ、どのように始まったのでしょうか。

- 問2 なぜ教祖に、天保九年十月二十六日に、ぢばで啓示があったのですか。

- 問3 親神様が“表に現れた”とはどういうことですか。それはどうして分かるのでしょうか。

- 問4 なぜ「だめの教」とか「最後の啓示」と言われるのでしょうか。

- 問5 本席のおさしづをもって啓示は完結したのでしょうか。それともまだ続くのでしょうか。

- 問6 本席と教祖の啓示とはどう違うのですか。

- 問7 幕末明治の頃、新たに始まった諸宗教の天啓と、教祖の啓示との違いはどこにあるのでしょうか。

- 問8 親神様の啓示と、セム系宗教の啓示とどう違うのでしょうか。

- 問9 親神様の顕現と、神憑りや天啓とは同じことですか。もし区別するなら、どこがどう違うのですか。

- 問10 シャーマンや霊能者などの神憑り現象と教祖の啓示とどこがどう違うのですか。

- 問11 なぜ寄加持が立教のきっかけとなったのですか。

- 問12 立教以前は人間の救済はどうされていたのですか。

- 第2章 親神天理王命についての質問

- 問1 親神様はどのような神なのでしょうか。

- 問2 元の神・実の神とはどういうことですか。

- 問3 なぜ親神天理王命と申し上げるのですか。

- 問4 親神様は、おふでさきの中で自らを神・月日・をやと名のっておられますが、なぜでしょうか。

- 問5 親神様の十柱の神の守護とはなんですか。なぜ一つひとつに神名が授けられたのですか。

- 問6 「理は神」とはどういうことですか。

- 問7 親神様はなぜ超越的人格神なのですか。

- 問8 親神様は、父性的か母性的か、そのどちらかですか。

- 問9 親神様が人間を創ったのなら、その親神様はだれが創ったのですか。

- 問10 教祖は、神の実在についてどう教えられましたか。

- 問11 親神様と偶像神や擬人神とはどう違いますか。

- 第3章 教祖についての質問

- 問1 教祖を“おやさま”と申し上げるのはどういうわけですか。

- 問2 親神様と教祖との関係はどうなのですか。

- 問3 教祖のお立場はなんですか。

- 問4 月日のやしろとはどういうことですか。

- 問5 月日のやしろとしての教祖のお立場もひながたの一つとして理解してよいのでしょうか。

- 問6 存命の理とは何ですか。

- 問7 教祖の魂のいんねんは他の人と違うのですか。(普通の人間とどこがどう違いますか。)

- 問8 教祖はなぜ人類の親と言われるのですか。

- 問9 なぜ教祖は定命を二十五年お縮めになったのですか。

- 問10 教祖は時代(転換期)に応じて誕生したと言う人もいますが……。

- 問11 教祖の教えはそれ以前の宗教や思想の影響を受けていたのですか。

- 問12 みんなをたすける心になればだれでも教祖のような月日のやしろになれるのでしょうか。

- 問13 月日のやしろとなられてから、内蔵へ籠られたのは、人間から神へと高められるためだとか、また、親神様と対話をされたのだという人もいますが……。

- 問14 御存命の教祖が扉を開いて御守護くだされ、世界隅々まで先回りをしてお働きくだされていると言いますが、それはどうして分かりますか。

- 第4章 ぢばについての質問

- 問1 ぢばとはどのようなところですか。

- 問2 ぢば定めはどうして、いつ行われましたか。

- 問3 ぢばに神名を授けたとはどういうことですか。

- 問4 元のやしきとぢばとの関係は、何ですか。

- 問5 “おぢば帰り”の意味は何ですか。

- 問6 四方正面鏡やしきと言われますが、それはどういう意味ですか。

- 問7 親神様・教祖・ぢばの関係は……。

- 第5章 かんろだいについての質問

- 問1 かんろだいとは何ですか。なぜ据えられたのですか。

- 問2 かんろだいはどういう形をしているのですか。

- 問3 かんろだいと心の成人との関係は……。

- 問4 かんろだいは礼拝の対象ですか。

- 問5 かんろだいは何を象徴しているのですか。

- 問6 かんろだいはぢば以外のところに据えてもよいのですか。

- 第6章 おつとめについての質問

- 問1 おつとめとは何ですか。

- 問2 おつとめ(かんろだいのつとめ)はいつ頃から行われたのですか。

- 問3 おつとめの意義、すなわちそのありがたさはどこにありますか。

- 問4 おつとめの種類は……。

- 問5 なぜ、かぐらづとめ、かんろだいのつとめと言われるのですか。

- 問6 かぐらと、てをどりの違いはなんですか。

- 問7 かんろだいのつとめと、一般教会のつとめとはどのように違うのですか。

- 問8 おつとめをしても戦争や不幸がなくならないという人がいますが、おつとめによって平和と幸せが頂けますか。

- 問9 おつとめは普通の宗教儀礼や拝み祈禱と違うのですか。

- 第7章 さづけについての質問

- 問1 さづけの理とは何ですか。

- 問2 さづけの理はどこでだれに戴くのですか。

- 問3 さづけの理は一般に言われる呪術とどう違うのですか。

- 問4 さづけの理は動物や植物にも取り次げるのでしょうか。

- 第8章 元の理についての質問

- 問1 親神様はなぜ人間を創造されたのですか。

- 問2 親神様はどのように人間と世界を創造し、どのようにして今日まで育てられたのですか。

- 問3 元の理話をなぜ教えられたのですか。

- 問4 元の理話は、たすけの理話と言われていますがなぜですか。

- 問5 教祖は元の理話をどのように、いつ頃からおしえられましたか。

- 問6 元の理話は旧約聖書の創世記や日本神話の国造り神話とどう違いますか。

- 問7 元の理話は進化論とどこが違いますか。

- 第9章 心と身体についての質問

- 問1 かしもの・かりものとはどういうことですか。

- 問2 身体以外にも、かりものがありますか。

- 問3 心一つが我がの理とはどういうことですか。

- 問4 かしもの・かりものの理を分かることがなぜ大切なのですか。

- 問5 心と身体とどちらが大切ですか。

- 第10章 ほこりについての質問

- 問1 心のほこりとは何ですか。

- 問2 ほこりとなる心遣いとはどんなことですか。

- 問3 ほこりを払うにはどうすればよいのですか。

- 問4 ほこりは八つだけですか。

- 問5 親神様がお喜びくださる心遣いはどんな心遣いでしょうか。

- 問6 胸の掃除には、「箒(ほうき)」としての親神様のたすけがいるのですか。掃除は自分でできないのですか。

- 問7 親神様は、なぜほこりを積む心の自由をお許しくだされたのでしょうか。

- 第11章 いんねんについての質問

- 問1 元のいんねんの自覚はなぜ大切ですか。

- 問2 いんねんの自覚はなぜ大切ですか。

- 問3 ほこりといんねんとはどんな関係ですか。

- 問4 白いんねん、悪いんねんといわれるのは……。

- 問5 ほこりを払わずにおくとどうなりますか。

- 問6 今生のいんねんとはなんですか。

- 問7 前生のいんねんとは何ですか。

- 問8 いんねんのさんげとは、どうすることですか。

- 問9 前生のいんねんのさんげはどのようにすればできるのでしょうか。

- 問10 お道において積みとか罰についてどう教えられていますか。

- 第12章 真柱についての質問

- 問1 真柱とは何ですか。

- 問2 いつ教祖は真柱を定められましたか。

- 問3 本席の理と真柱の理とはどう違いますか。

- 問4 教祖と真柱はどういう関係ですか。

- 第13章 原典と教典についての質問

- 問1 お道の原典とは何ですか。また、どのようにして作られましたか。

- 問2 原典を拝読する場合どのような注意が必要ですか。

- 問3 お道の原典と他宗教(仏教・キリスト教)の原典とは成立過程でどう違いますか。

- 問4 教典とは何ですか。

- 問5 教典と原典とではどこがどう違いますか。

- 問6 明治教典(旧教典)と復元教典(現教典)とどのように違いますか。

- 第14章 稿本天理教教祖伝についての質問

- 問1 『稿本天理教教祖伝』はいつ頃から、そしてどのような基本方針で編纂を始めましたか。

- 問2 なぜ“稿本”となっていますか。

- 問3 『稿本天理教教祖伝』と、他の作者による教祖伝とはどこがどう違いますか。

- 問4 『稿本天理教教祖伝』は四福音書のイエス伝や釈迦伝とどう違いますか。

- 第15章 陽気ぐらしについての質問

- 問1 陽気ぐらしとはどのようなものですか。

- 問2 陽気ぐらしはいつ頃実現するのですか。

- 問3 政治力や社会変革運動を通して陽気ぐらしが実現されますか。

- 問4 世間のユートピア思想とどう違いますか。

- 問5 世界の週末の後にくる天国の思想とどう違いますか。

- 問6 浄土思想とどう違いますか。

- 問7 陽気ぐらしは心のもち方だけですか。

- 問8 陽気ぐらしは、人間の努力だけで、もたらされるものですか。

- 第16章 死と死霊についての質問

- 問1 死について、お道にはどういう教えがありますか。

- 問2 百十五歳定命はだれでもできますか。

- 問3 人間の死後はどうなりますか。。

- 問4 魂と心とはどう違いますか。

- 問5 出直すと魂はどうなりますか。

- 問6 古い因果応報の教えと、生まれ替わりの教えの違いは何ですか。

- 問7 祟り・憑きものについてお道ではどう教えられていますか。

- 問8 お道では先祖の魂についてどういうふうに教えられていますか。

- 問9 魂を磨くと神のようになれるのですか。あるいは、神に近づくことができますか。

- 問10 徳があるとか、ないとかはどういうことですか。

- 第17章 信仰生活についての質問

- 問1 ひのきしんとは何ですか。

- 問2 ひのきしんと一般の社会奉仕活動との違いは何ですか。

- 問3 つくし・はこびとは具体的にはどういうことですか。それはどんな意味がありますか。

- 問4 つくすとは、もっぱらお金をお供えすることですか。

- 問5 お供えのことを“理立て”とか“つなぎ”などと言われますが、どういうことですか。

- 問6 お道の信仰の真髄は、貧のどん底に落ち切り、苦労しなければわからないと言われますが、それはなぜでしょうか。

- 問7 悪いことを何一つしていない者がなぜ信仰する必要があるのでしょうか。

- 問8 幸せで健康な人でも信仰は必要なのでしょうか。

- 問9 お道の信仰と、現世利益の信仰とどう違いますか。

- 問10 お道の救済は自力と他力についてどう教えられていますか。

- 問11 なぜ、だめの教を教えられたのにたくさん新宗教が出てくるのですか。

- 問12 他宗教や他宗派に対してどういうふうに考え、どういう態度をとるのが正しいのですか。

- 問13 お道の教を簡単に特徴づけるとどういうことが言えますか。

- 問14 お社に神様を祀って拝むのは偶像崇拝ですか。

- 問15 家庭に親神様を祀って拝むのはなぜですか。

- 問16 お道では「ふしん」と言いますが、それはどんな意味ですか。

- 問17 お道では男性・女性の性差についてどのように教えていますか。

- 第18章 教会についての質問

- 問1 教会はいつ作られましたか。

- 問2 教会の系統組織はなぜあるのですか。

- 問3 教会系統を「理の親子」と言うのはどういうことですか。

- 問4 なぜ教会を通しての信仰が必要なのですか。

- 問5 教会名称の理とは何ですか。

- 問6 教会の使命は何ですか。

- 問7 教会長の使命はなんですか。

- 問8 教会制度は封建的だという意見がありますが……。

- 問9 教会長は世襲制ですか。

- 第19章 救済(守護)についての質問

- 問1 身上・事情とは何ですか。

- 問2 身上や事情がてびきであるというのはどういうことですか。

- 問3 すべてのことが、親神様のお働きの現れとして、なるべくしてなり、あるべくしてあるのだから、奇蹟はないと言えるのでしょうか。

- 問4 病気をたすけていただきたいとか、家業が順調にいくように、また一家の幸せを願い祈ることは、低次元の信仰なのでしょうか。

- 第20章 他宗との関係についての質問

- 問1 お道と神道とはどこがどう違いますか。

- 問2 お道と神道との関係は……。

- 問3 十柱の神名と神道のカミガミとどこがどう違いますか。

- 問4 お道と仏教とはどこがどう違いますか。

- 第21章 自然についての質問

- 問1 この世は神のからだと言われていますが、それはなぜですか。

- 問2 この世は理ぜめの世界と言われますが、どういうことですか。

- 問3 親神様は大自然であり、大自然の生命力ですか。

- 問4 深刻になってきている環境破壊について、どう悟ればよいのでしょうか。

- 第22章 科学技術についての質問

- 問1 お道は科学技術をどう考えていますか。

- 問2 お道は科学技術とどういう関係にあるのでしょうか。

- 問3 信仰(宗教)は、科学技術が発達した時代には、時代おくれなものではありませんか。

- 問4 お道の教理と科学的真理とは対立しませんか。

- 問5 お道では医者や薬に対する考え方はどうですか。

- 問6 コレラとか疱瘡(天然痘)が医学によって克服されましたが、それをどう悟ったらよいのでしょうか。

- 問7 つとめやさづけによって病が治るなら、医薬はいらないことにならないでしょうか。

- 第23章 お道の歴史観についての質問

- 問1 人類の歴史の歩みと親神様の御守護はどのような関係ですか。

- 問2 歴史は進歩しているのですか。

- 問3 歴史に終わりがありますか。

- 第24章 異端・異説についての質問

- 問1 本教の異端・異説はどういうことが原因で出てきていますか。

- 問2 宗教の歴史の中で異端・異説が出てくるのは、いわば必然的なことですか。

- 問3 本教の異端・異説はどこが間違っているのですか。

- 問4 異端・異説はなぜよくないのですか。

- 問5 異端・異説をなくするにはどうすればよいのですか。

- 問6 異端・異説に対する教祖のひながたにはどういうものがありますか。

- 問7 異端・異説に対するおさしづはありますか。

- 問8 御存命の教祖が、今でも現身の人間の姿・形で肉声でお話くだされるというようなことがありますか。