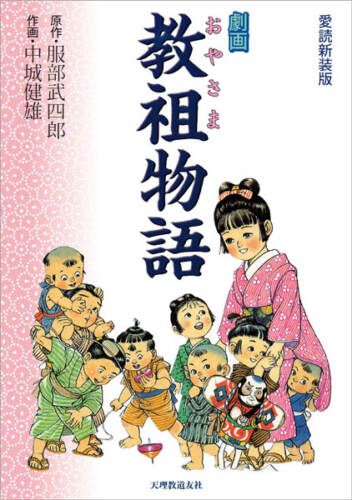

御存命の頃

本書は、天理教伝道史研究の第一人者であった著者の処女作であり、その後も書き継がれてきた代表作。昭和46(1971)年の改修版の一部を改め、全一冊として復刊しました。

2001年1月 発売

紙の本の価格:¥1,760(税込)

紙の書籍を買う

月額定額で電子版が読み放題!詳細はこちら

【著者プロフィール】

高野友治 (たかの ともじ)

明治四十二年、新潟県加茂市に生まれる。昭和七年、天理外国語学校(現・天理大学)英語部卒業後、天理教道友社編集部に勤務。教祖から直接教えを受けた古老を歴訪して昔語りを聞くとともに、その郷土に語り伝えられている語り草を収集して回る。十三年、天理教校本科へ移り、天理教史を教える。二十三年、天理大学に招かれ、三十三年、教授に就任。五十三年に退官後、天理大学名誉教授となる。主な著書に『御存命の頃』『天理教傳道史』(全十巻)『高野友治著作集』(全七巻)『先人素描』など多数。平成十五年、九十三歳で出直し。

- 序文

- まえがき

- 立教以前

- 一、御誕生のころ

- 1 日本および世界の情勢

- 2 大和の支配体制

- 3 天理市の状況

- 二、三昧田

- 三、旧大和

- 四、大和の風色

- 五、念仏

- 六、寺子屋

- 七、入嫁

- 八、庄屋敷村

- 九、彗星

- 十、足達照之丞

- 十一、おかげ詣り

- 十二、天保の飢饉

- 十三、よなおりの世相

- 一、御誕生のころ

- 幕末のころ

- 一、山伏市兵衞

- 二、そのころの秀司先生

- 三、「寧府記事」に現れた大和

- 四、針子

- 五、こかん様の大阪布教

- 六、天日染め

- 七、崩壊の世相

- 八、天誅騒ぎ

- 九、歌うたう教祖

- 十、初めの信者

- 十一、元治元年のころ

- 十二、守屋筑前

- 十三、小泉の不動院

- 十四、慶応三年

- 十五、維新へ

- 明治の初めごろ

- 一、明治初年の社会

- 二、そのころの信者(その一)

- 1 飯降伊蔵

- 2 種屋

- 3 竜田

- 4 松村さく

- 5 山本利三郎

- 三、大和の変貌

- 1 行政

- 2 名前の変わり

- 3 文明開化

- 四、そのころの教祖

- 五、宗教界の動き

- 1 新政府の施政方針と宗教政策

- 2 廃仏毀釈

- 3 キリスト教の迫害と解禁

- 4 天理市内の状況

- 5 教部省の活動とその挫折

- 6 奈良中教院

- 7 神道事務局の設置、神社と教会の分離

- 8 講社の発展と新宗教の発生

- 六、そのころの信者(その二)

- 1 増井りん

- 2 森清次郎

- 3 三軒家

- 4 泉田藤吉(入信前)

- 5 古市村(河内)

- 6 森田清蔵

- 七、西郷騒動

- 八、講社結成のころ

- 1 むし風呂

- 2 京都の道(明誠社)

- 3 天恵講

- 4 北前船

- 5 当時の講社

- 6 天輪王講社

- 九、道は伸びる

- 1 自由民権の世の中

- 2 大阪

- A 本田

- B 薩摩堀

- C 長堀川

- D 堺筋

- E 天満

- F そのころの雰囲気

- 3 兵庫

- 4 京都(斯道会)

- 5 新潟

- 6 遠州

- 7 東京

- 8 笠岡

- 9 播州・但馬

- 10 熊本

- 十、親里おぢば

- 1 おぢば帰り風景

- 2 参籠の思い出

- A 金魚のおかず

- B おぢばへとどく縄

- C 夜のお屋敷

- 3 参加者の印象

- A 朝起き十両(村田忠三郎氏談)

- B かぐら面(大竹芳松氏談)

- C 教祖の配分(宗我元吉氏談)

- D 柿の味

- E みりんの盃

- 4 警察の話

- A 蚊を払われた話

- B 丹波市警察

- C 櫟本の警察

- D さらしもののごとく

- E 奈良の警察

- 5 土地の人の話

- A ゆすりに来た男

- B 医師土屋の出国

- C 小学校

- 十一、公認の運動

- 1 梅谷四郎兵衛の苦心

- A 柴田某を頼む

- B 和光寺の件

- C 天輪王社

- 2 鴻田忠三郎の建言書

- 3 大日本天輪教会問題

- 4 天理教会設立事務所

- 5 神道本局員の視察

- 6 東京出願

- 1 梅谷四郎兵衛の苦心

- 十二、正月二十六日の思い出

- 1 斯道会

- 2 阿波真心組

- あとがき