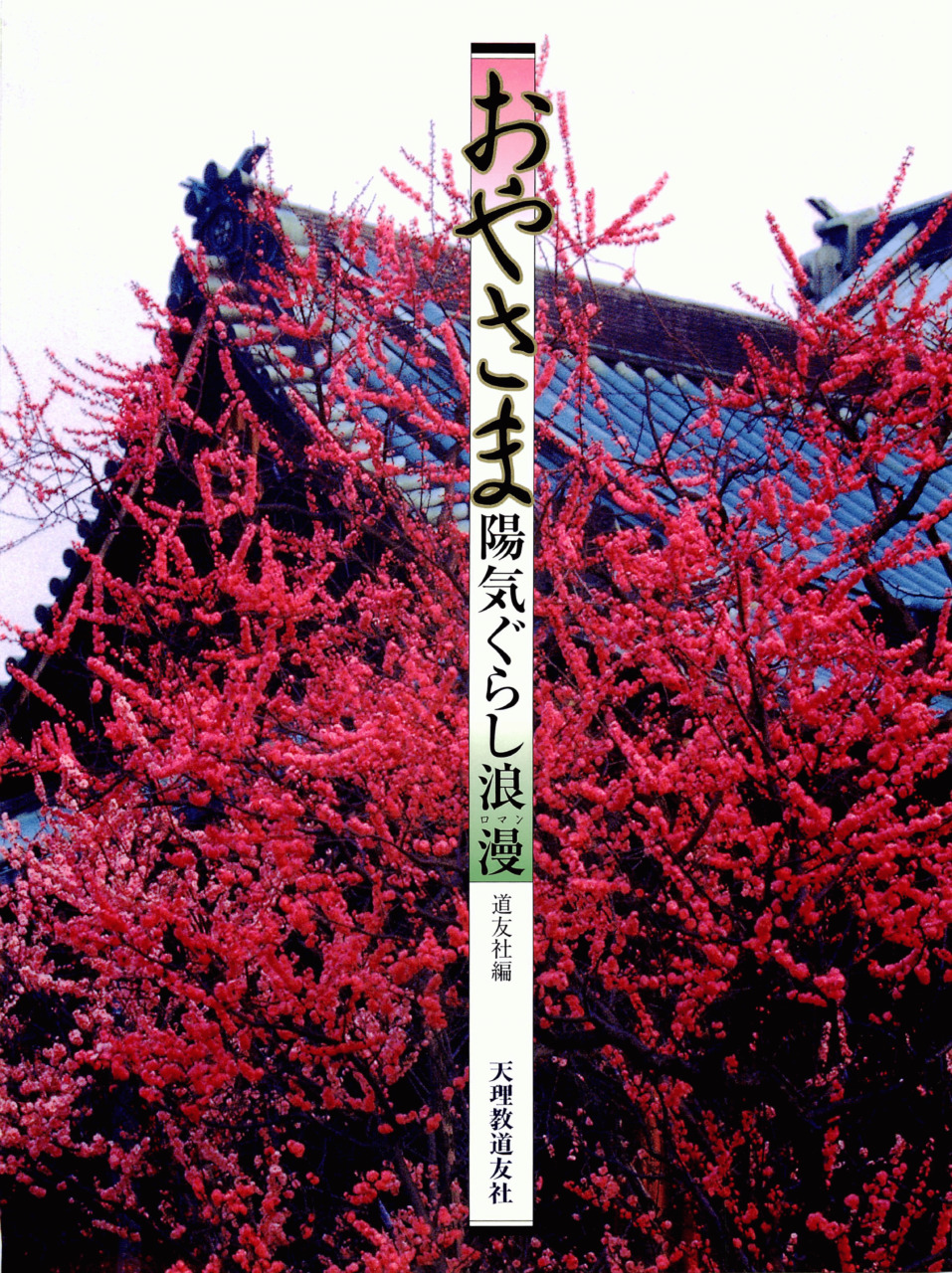

おやさま陽気ぐらし浪漫

本書は、立教161(平成10・1998)年4月、教祖ご誕生200年の記念出版として刊行されました。教祖のご誕生から200年にわたるお道(天理教)の歴史を、季節・風景や物の写真、資料写真などを用いてつづっています。

1998年4月 発売

紙の本の価格:¥3,300(税込)

紙の書籍を買う

月額定額で電子版が読み放題!詳細はこちら

- 教祖のふるさと大和

- 教祖ご誕生二〇〇年に寄せて

- 第一部 教祖誕生

- 大和の国中に一人の女の子が生まれた

- その一世紀前、芭蕉が旅し詠った上街道

- ・四季折々のわらべ歌

- 村の共同体社会の中で

- 浄土和讃に親しみ仏道への憧憬

- 尼僧か結婚か揺れ動く13歳

- 〝元のいんねん〟に導かれて

- 大和青垣山のふもとにたたずむ庄屋敷村

- ・コラム……布留遺跡のこと

- 孝養尽くし人一倍働いた幼い妻

- 16歳にして主婦権譲り受ける

- 人には遊山を、自らは寺参り、そして秘法伝授

- 根気よい優しさに心入れ替えた怠け者

- ・木綿の栽培

- ・コラム……麻と絹と木綿の話

- 11年目の待望のおめでた、しかし世上は……

- 娘二人の命に代えて預かり子を救う

- 第二部 神のやしろ

- 思いもよらぬ啓示に戸惑い隠せず

- 病平癒の祈祷が「世界だすけ」へ

- 初めに「貧に落ち切れ」ありき

- 貧の中で月を愛でる心の豊かさ

- 17年目にして見せられた「をびや」の不思議

- 「みなの者、なるほどと思う日」がやってきた

- ・コラム……「毎日運んでくれるのが結構やで」

- お社献納の申し入れから「つとめ場所」普請へ

- ふしが〝のちのちの話の台〟になった

- 断食後自ら出向かれた「助造事件」

- 広がるにつれ〝同業者〟の反対攻撃激しく

- 第三部 おつとめ整えて

- 「なむ天理王命」からおつとめの始まり

- 数え歌形式で振り付けまで施された『みかぐらうた』

- 言葉だけでは忘れるから「筆先」に

- いよいよ高山への〝仕掛け〟が始まる

- 「赤衣」召され、より立場鮮明に

- ぢば定め、こかん出直し、模型のかんろだいがぢばに

- 片隅の門屋の窓から〝世界〟を眺め

- 大雪の日、「なんと誠の人やなあ」

- 男相手に「月のものは花やで」と

- ・コラム……東山から

- 初めて鳴物入れて本格的おつとめ勤修

- 元のやしきに〝芯〟を入れる

- おつとめと「元初まりの話」のこと

- ・教祖お出張りの地図

- ・教祖のお食事

- ・コラム……「食べるときには、おいしいと言うて」

- 第四部 ご苦労そして現身おかくし

- 官憲の取り締まり厳しさ増して

- 初めての12日間――慕う人々の苦悩

- 官憲のとる態度にもただ悠然と

- 「雨降るも神、降らぬのも神」果敢に雨乞いづとめ

- 明治17年のご苦労エピソード

- 獄舎にあっても平常心を持ち続け

- ・教祖手作りの品々

- 深夜の御休息所お移り――眞之亮、たまへを両脇に

- 30年来の厳寒の中の〝最後のご苦労〟

- 十二下りが終わるとともに……「ああ教祖!」

- 第五部 「存命の理」

- 25年命縮めてたすけ急ぎ「これから先は楽しみばかり」

- 教祖1年祭中止で一気に教会認可へ

- お守り通し〝教祖存命の理〟より鮮明に

- 教団として初の教祖年祭「5年祭」

- 躍動の「10年祭」から〝冬の時代〟へ

- 教祖20年祭とその仮祭場で飢饉救済演説会

- 「おさしづ」時代閉じ、「さづけ」はつなぎで

- 歓喜の一派独立と婦人感涙の〝15秒講演〟

- 全教の熱誠と喜び結集した「大正普請」

- 数々のふし乗り越え教祖30年祭

- 「世直り」の旬に決起躍動、倍加遂げた「40年祭」

- ついに悲願の『おふでさき』『おさしづ』公刊

- ・コラム……神殿おたすけ係

- ・コラム……夕日とおりん先生

- 雛型かんろだい建立、そして迎えた「50年祭」

- ・コラム……かんろだいは雨打たし

- 「50年祭」は24日間毎日おつとめ勤修

- 〝革新〟の名のもと苦渋の選択に耐えて

- 第六部 復元への道

- 終戦、いち早く再復元へ着手――60年祭

- すさんだ人心に歌で潤いを――「やまさかや」誕生秘話

- 明治教典に代わり新『天理教教典』公刊なる

- 壮大な「おやさとやかた」構想明らかに

- 教祖70年祭の年、『稿本天理教教祖伝』公刊なる

- 真柱、学会で論文発表〝教祖の心〟世界へ

- 『おさしづ』改修版でき、よりなじみやすく――80年祭

- 「修理肥」のよろづ相談所(病院)スタート

- 時代は2代真柱から3代真柱へ――教会内容の充実

- 内外に積極果敢な活動を展開した「90年祭」

- ・『稿本天理教教祖伝逸話篇』の世界

- 「四方正面」へ東西礼拝場、神殿上段改修――100年祭

- 「心を合わせ頼もしい道を作りてくれ……」

- 資料編

- 天理教・教祖年表

この書籍と関連がありそうな書籍

道友社編

2023.05.01

ひながたを目標に、たすけ一条に邁進した先人・先輩の教話

成人の歩みを進める手がかりがここに

『真実の道―おたすけ編―』、『信仰編』に続く第三弾

成人の歩みを進める手がかりがここに

『真実の道―おたすけ編―』、『信仰編』に続く第三弾

道友社

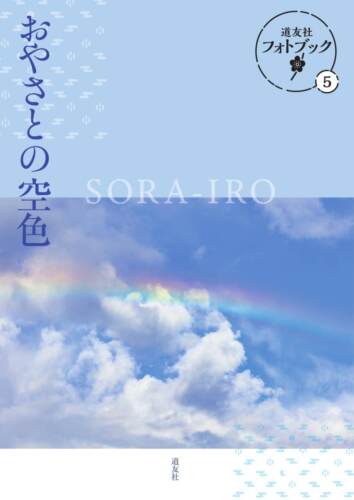

2023.04.18

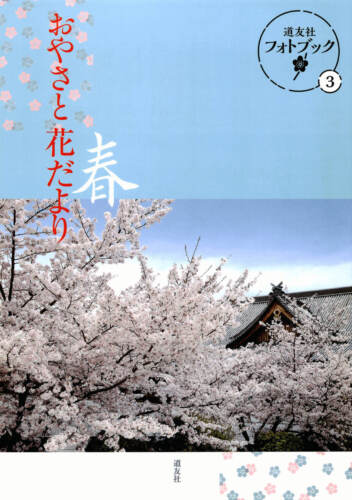

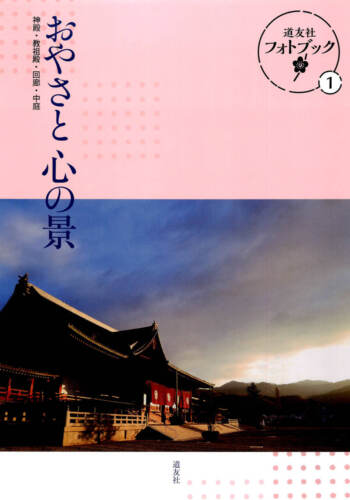

神苑に現れた虹や彩雲、清々しい朝日や雄大な入道雲など、親里の空は時間帯や季節によってさまざまな表情を見せてくれる。そんなとっておきの空の風景を、教祖のお言葉やひながたの情景とともに味わう。

道友社編

2023.02.01

『稿本天理教教祖伝逸話篇』のお話を、4コマの絵と文で紹介する第2弾。『人間いきいき通信』の不定期連載に、描き下ろしの2篇を加えた12篇を収載。各話に解説付き。

道友社編

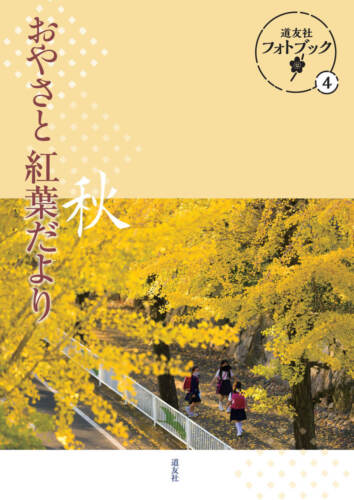

2022.10.26

親里大路のイチョウ並木、北大路のナンキンハゼをはじめとする、色とりどりの紅葉を中心に、秋の親里の見どころを紹介。

おぢば帰りのお土産やお誘い、親里案内に。

B5判・中綴じ /オールカラー/32ページ

おぢば帰りのお土産やお誘い、親里案内に。

B5判・中綴じ /オールカラー/32ページ

道友社編

2022.05.01

天の理に沿う生き方を一途に求めた

先人・先輩の叡智がここに

神一条の信仰信念を強く持ち、天の理に沿う生き方を一途に求め続け、道を啓いていった先人・先輩方の教話集。

時代を超えて教祖の道を歩まんとするよふぼくお互いのよき道標に!

道友社編/四六判/192ページ

先人・先輩の叡智がここに

神一条の信仰信念を強く持ち、天の理に沿う生き方を一途に求め続け、道を啓いていった先人・先輩方の教話集。

時代を超えて教祖の道を歩まんとするよふぼくお互いのよき道標に!

道友社編/四六判/192ページ

道友社編

2022.02.01

ひながたを一途に歩んだ先人・先輩がかち得た心の宝

道のおたすけの真髄がここに

教祖のお姿なき時代に、存命の理を信じきって教えを固く守り、道を啓いていった先人・先輩の教話集。「おたすけ」をテーマにした16編を収載。

「ひながたを通る」とは、どんなことなのか。いまを生きる私たちに、その意味を投げかける。

道友社編/四六判/224ページ

道のおたすけの真髄がここに

教祖のお姿なき時代に、存命の理を信じきって教えを固く守り、道を啓いていった先人・先輩の教話集。「おたすけ」をテーマにした16編を収載。

「ひながたを通る」とは、どんなことなのか。いまを生きる私たちに、その意味を投げかける。

道友社編/四六判/224ページ

道友社編

2021.11.01

「かしもの・かりもの」「ひのきしん」「陽気ぐらし」

三つの教えを心に歩む 喜びあふれる日々の暮らし

教えを心に、陽気に歩む――。

10代から90代までの幅広い年齢層の教友たちが、三つの教えをテーマに、普段の生活のなかの〝気づき〟や、日々の信仰実践などをつづったエッセー集。「『天理時報』創刊90年記念懸賞エッセー」(2020年)の応募作品の中から、入賞作29編を収載。

三つの教えを心に歩む 喜びあふれる日々の暮らし

教えを心に、陽気に歩む――。

10代から90代までの幅広い年齢層の教友たちが、三つの教えをテーマに、普段の生活のなかの〝気づき〟や、日々の信仰実践などをつづったエッセー集。「『天理時報』創刊90年記念懸賞エッセー」(2020年)の応募作品の中から、入賞作29編を収載。

道友社編

2021.02.01

絵と文で味わう〝逸話のこころ〟

『稿本天理教教祖伝逸話篇』を4コマ絵本で身近に!

温かい親心で人々を慈しみ、優しく導かれた教祖のお姿を彷彿させる、200篇の逸話が収められた『稿本天理教教祖伝逸話篇』。そのなかから12篇のお話を、4コマの絵と文で紹介。各話に解説付き。

『稿本天理教教祖伝逸話篇』を4コマ絵本で身近に!

温かい親心で人々を慈しみ、優しく導かれた教祖のお姿を彷彿させる、200篇の逸話が収められた『稿本天理教教祖伝逸話篇』。そのなかから12篇のお話を、4コマの絵と文で紹介。各話に解説付き。

道友社編

2019.10.01

夫婦・親子・兄弟が丸く治まる

陽気ぐらしのヒント満載!

笑いあり涙ありのエッセー集

ラジオ天理教の時間「家族円満」

シリーズ1千回記念出版

これまでに放送された作品のなかから

選りすぐりの32編を1冊にまとめました。

陽気ぐらしのヒント満載!

笑いあり涙ありのエッセー集

ラジオ天理教の時間「家族円満」

シリーズ1千回記念出版

これまでに放送された作品のなかから

選りすぐりの32編を1冊にまとめました。

道友社編

2019.04.18

改定『稿本天理教教祖伝』(立教179年)に準拠した第2版!

「教祖伝」に現れる教祖のご事跡を、天理教学研究者の討議と豊富な資料で詳細に解説。「教祖伝」のさらなる理解うながす必備の書。

「教祖伝」に現れる教祖のご事跡を、天理教学研究者の討議と豊富な資料で詳細に解説。「教祖伝」のさらなる理解うながす必備の書。

同じジャンルの書籍

道友社編

2019.04.18

改定『稿本天理教教祖伝』(立教179年)に準拠した第2版!

「教祖伝」に現れる教祖のご事跡を、天理教学研究者の討議と豊富な資料で詳細に解説。「教祖伝」のさらなる理解うながす必備の書。

「教祖伝」に現れる教祖のご事跡を、天理教学研究者の討議と豊富な資料で詳細に解説。「教祖伝」のさらなる理解うながす必備の書。

道友社編

2016.02.01

教祖一年祭から百三十年祭前年までの、教内の主な出来事を収録。

豊富な写真とともに道の動きを一覧できる必備の書。

『ビジュアル年表 天理教の百年』(平成3年刊)の改訂増補新版。

豊富な写真とともに道の動きを一覧できる必備の書。

『ビジュアル年表 天理教の百年』(平成3年刊)の改訂増補新版。

道友社編

2013.10.01

教祖のお言葉を先人たちはいかに受け取り、いかに歩んだのか。

『稿本天理教教祖伝逸話篇』に登場する先人の子孫が読み解く、“逸話のこころ”。信仰者の日々の生活に生かす確かな道が、ここにある。

教祖のお姿を彷彿させる『稿本天理教教祖伝逸話篇』。教祖と先人たちのやりとりをあらためて読み深め、味わい返して、信仰生活に生かす手がかりを探る。『天理時報』の同名連載(平成20~24年)、待望の書籍化。

『稿本天理教教祖伝逸話篇』に登場する先人の子孫が読み解く、“逸話のこころ”。信仰者の日々の生活に生かす確かな道が、ここにある。

教祖のお姿を彷彿させる『稿本天理教教祖伝逸話篇』。教祖と先人たちのやりとりをあらためて読み深め、味わい返して、信仰生活に生かす手がかりを探る。『天理時報』の同名連載(平成20~24年)、待望の書籍化。

道友社編

2012.09.01

教祖が現身をかくされた明治20年から、本席・飯降伊蔵が出直す明治40年までの天理教の歩みを、4人の教学研究者が主要な「おさしづ」に基づき集中討議。教内外のさまざまな資料を駆使しながら、教団としての礎が築かれていく歴史的経緯を詳細に解説する。

橋本 武

2010.01.26

「下の二」で紹介するおさしづは、明治四十年三月十三日以降の、いわゆる「百日のさしづ」。「十年を百日に足らず日で、話止めて了う」と、本席飯降伊蔵様が出直される六月九日までの百日足らずの間に、将来の道の動きの方向を明示された。その主な内容は、上田ナライト様の事情、神殿建築の事情、三軒三棟の事情。本席の身上障りを通して、人々が一手一つに心を治めるよう急き込まれる。

橋本 武

2009.10.26

「下の一」の主な内容は、一派独立運動と上田ナライト様の事情。明治32年から始まった一派独立運動は多年にわたって請願を繰り返し、その間に教義が整えられ、組織・制度も確立されていく。そんな中、明治39年に教祖二十年祭が勤められ、その後、本席はにわかに身上障りに。刻限を通して告げられた神意は、神殿普請と、「道のつぎめ」となるべき上田ナライトの事情であった……。

橋本 武

2009.01.26

おさしづ改修版の刊行を機に、昭和39年から5年余にわたって『みちのとも』に連載された「おさしづを拝す」。おさしづを通して道の歴史を学ぶとともに、その底に流れる神意を探る。

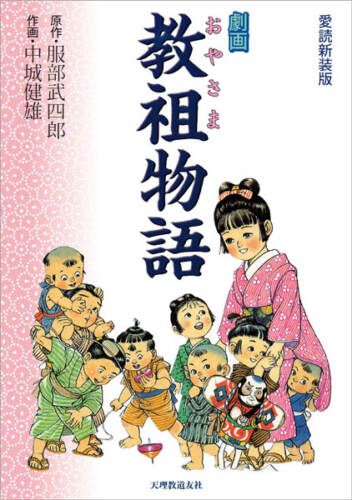

服部武四郎 中城健雄

2008.01.26

品格のある絵、平易な言葉づかい。教祖90年の道すがらを、史実にもとづき、ビジュアルに描いた劇画『教祖物語』。同物語は立教150(1987)年4月に第1巻が刊行され、3年後の1990年8月の第5巻をもって、完結しました。大人にも子どもにも親しまれて20年、その全5巻のうち、教祖ご在世時代を描いた3巻までを1冊として刊行したのが、この本です。

安井幹夫

2005.06.01

著者は、『みちのとも』に5年以上にわたって「おふでさきを学習する」を執筆。また、長く天理教校等で教鞭を執ってきましたが、この本は、そういった研究者や教育者の立場からではなく、一教会長の、ようぼく・信者に向けたメッセージとして書かれたものです。おさしづの一節を引き、それをもとにして、暮らしにおけるお道(天理教)の人らしい心の置きどころ、思案の仕方などを短い教話の形でまとめています。

高野友治

1981.01.05

「おさしづ」の理解に不可解な時代的背景や人々の生活事情を史実をもとに明らかにしながら、「おさしづ」の個々の状況に迫り、神と人間との“心の対話”を立体的に描き出す、格好の入門書。

高野友治

1980.09.01

天理教のはじまりを人間の創造時にもとめ、有史以来の人類の歩みを大局的に見据えて、親神の陽気ぐらし世界実現の思いが、人間の諸活動の中でどう果たされてきたかを例証し、その前提のもとで教祖出現以後の天理教の動きを観る。世界史的視点からとらえた天理教史の新しい試み。

あなたにオススメの書籍

池 和芳

2006.11.01

天理教新潟大教会長である著者によってつづられた信仰随想集です。大教会で毎月発行するにをいがけ用チラシ「小新だより」から選んだ35編と、かつて『天理時報』に連載した25編のエッセーからなります。

自然や風土を通じて、あるいは社会や身近な出来事をめぐって「さて、あなたは天に何を祈りますか?」と読者に問いかける一冊です。

自然や風土を通じて、あるいは社会や身近な出来事をめぐって「さて、あなたは天に何を祈りますか?」と読者に問いかける一冊です。

岩井孝一郎

2006.09.26

本書は、著者の代表作の一つで、30年ぶりに復刊したものです。

著者は86年の生涯で、講演回数が1万回を超え、また、文書伝道にも長年携ってきました。本書はそうした著者が、天理教を信仰していない人にも分かりやすく読めるようにと筆を執った一冊です。

入信間もない方への入門書としても好適です。

著者は86年の生涯で、講演回数が1万回を超え、また、文書伝道にも長年携ってきました。本書はそうした著者が、天理教を信仰していない人にも分かりやすく読めるようにと筆を執った一冊です。

入信間もない方への入門書としても好適です。

一瀬俊夫

2007.04.18

本書では、道一条になって以来、常にお道の教えを心に置き、教祖のひながたをたどるべく歩んできた著者が、にをいがけ・おたすけに、そして、ようぼく・信者の丹精にいそしむ中でつかんだ、夫婦や親子、兄弟姉妹などの“人間関係”、住まいや地所といった“生活の場”、そして予期せぬ時の動きの中に示される親神様のご守護の世界を分かりやすくつづっています。

紺谷久則

1999.09.26

おさづけの取次ぎに欠かせないのは、“病の元は心から”という教祖の教えをしっかりと取り次ぐこと――。ようぼくにとって、おさづけの取り次ぎはかなめ。必読の書です。

服部武四郎 中城健雄

2008.01.26

品格のある絵、平易な言葉づかい。教祖90年の道すがらを、史実にもとづき、ビジュアルに描いた劇画『教祖物語』。同物語は立教150(1987)年4月に第1巻が刊行され、3年後の1990年8月の第5巻をもって、完結しました。大人にも子どもにも親しまれて20年、その全5巻のうち、教祖ご在世時代を描いた3巻までを1冊として刊行したのが、この本です。

道友社編

2019.04.18

改定『稿本天理教教祖伝』(立教179年)に準拠した第2版!

「教祖伝」に現れる教祖のご事跡を、天理教学研究者の討議と豊富な資料で詳細に解説。「教祖伝」のさらなる理解うながす必備の書。

「教祖伝」に現れる教祖のご事跡を、天理教学研究者の討議と豊富な資料で詳細に解説。「教祖伝」のさらなる理解うながす必備の書。

道友社編

2012.09.01

教祖が現身をかくされた明治20年から、本席・飯降伊蔵が出直す明治40年までの天理教の歩みを、4人の教学研究者が主要な「おさしづ」に基づき集中討議。教内外のさまざまな資料を駆使しながら、教団としての礎が築かれていく歴史的経緯を詳細に解説する。

矢持辰三

1984.06.01

三十年来、ぢば一筋に教義の研鑽と後進の指導にあたるかたわら、教会を設立した著者が、布教師の目で教祖ひながたを見つめ、『稿本天理教教祖伝』を各章ごとに詳細に解説。自らの生き方のなかにひながたをとらえた初の教祖伝入門の書!

橋本 武

2021.03.26

人生最大の悲しみが喜びに変わった

父と弟妹を病で亡くし、人生に絶望する青年を死への懊悩から救ったものとは――『おさしづを拝す』『節から芽が出る』などの好著で知られる著者が『みちのとも』や『天理時報』などに執筆した記事の中から、表題の随筆をはじめ、選りすぐりの18篇を収載。「信仰初代」の情熱がほとばしる珠玉の著作集。

父と弟妹を病で亡くし、人生に絶望する青年を死への懊悩から救ったものとは――『おさしづを拝す』『節から芽が出る』などの好著で知られる著者が『みちのとも』や『天理時報』などに執筆した記事の中から、表題の随筆をはじめ、選りすぐりの18篇を収載。「信仰初代」の情熱がほとばしる珠玉の著作集。

道友社編

2023.05.01

ひながたを目標に、たすけ一条に邁進した先人・先輩の教話

成人の歩みを進める手がかりがここに

『真実の道―おたすけ編―』、『信仰編』に続く第三弾

成人の歩みを進める手がかりがここに

『真実の道―おたすけ編―』、『信仰編』に続く第三弾

道友社編

2022.05.01

天の理に沿う生き方を一途に求めた

先人・先輩の叡智がここに

神一条の信仰信念を強く持ち、天の理に沿う生き方を一途に求め続け、道を啓いていった先人・先輩方の教話集。

時代を超えて教祖の道を歩まんとするよふぼくお互いのよき道標に!

道友社編/四六判/192ページ

先人・先輩の叡智がここに

神一条の信仰信念を強く持ち、天の理に沿う生き方を一途に求め続け、道を啓いていった先人・先輩方の教話集。

時代を超えて教祖の道を歩まんとするよふぼくお互いのよき道標に!

道友社編/四六判/192ページ

道友社編

2022.02.01

ひながたを一途に歩んだ先人・先輩がかち得た心の宝

道のおたすけの真髄がここに

教祖のお姿なき時代に、存命の理を信じきって教えを固く守り、道を啓いていった先人・先輩の教話集。「おたすけ」をテーマにした16編を収載。

「ひながたを通る」とは、どんなことなのか。いまを生きる私たちに、その意味を投げかける。

道友社編/四六判/224ページ

道のおたすけの真髄がここに

教祖のお姿なき時代に、存命の理を信じきって教えを固く守り、道を啓いていった先人・先輩の教話集。「おたすけ」をテーマにした16編を収載。

「ひながたを通る」とは、どんなことなのか。いまを生きる私たちに、その意味を投げかける。

道友社編/四六判/224ページ

道友社編

2023.02.01

『稿本天理教教祖伝逸話篇』のお話を、4コマの絵と文で紹介する第2弾。『人間いきいき通信』の不定期連載に、描き下ろしの2篇を加えた12篇を収載。各話に解説付き。

道友社編

2021.02.01

絵と文で味わう〝逸話のこころ〟

『稿本天理教教祖伝逸話篇』を4コマ絵本で身近に!

温かい親心で人々を慈しみ、優しく導かれた教祖のお姿を彷彿させる、200篇の逸話が収められた『稿本天理教教祖伝逸話篇』。そのなかから12篇のお話を、4コマの絵と文で紹介。各話に解説付き。

『稿本天理教教祖伝逸話篇』を4コマ絵本で身近に!

温かい親心で人々を慈しみ、優しく導かれた教祖のお姿を彷彿させる、200篇の逸話が収められた『稿本天理教教祖伝逸話篇』。そのなかから12篇のお話を、4コマの絵と文で紹介。各話に解説付き。

道友社編

2013.10.01

教祖のお言葉を先人たちはいかに受け取り、いかに歩んだのか。

『稿本天理教教祖伝逸話篇』に登場する先人の子孫が読み解く、“逸話のこころ”。信仰者の日々の生活に生かす確かな道が、ここにある。

教祖のお姿を彷彿させる『稿本天理教教祖伝逸話篇』。教祖と先人たちのやりとりをあらためて読み深め、味わい返して、信仰生活に生かす手がかりを探る。『天理時報』の同名連載(平成20~24年)、待望の書籍化。

『稿本天理教教祖伝逸話篇』に登場する先人の子孫が読み解く、“逸話のこころ”。信仰者の日々の生活に生かす確かな道が、ここにある。

教祖のお姿を彷彿させる『稿本天理教教祖伝逸話篇』。教祖と先人たちのやりとりをあらためて読み深め、味わい返して、信仰生活に生かす手がかりを探る。『天理時報』の同名連載(平成20~24年)、待望の書籍化。

高野友治

2001.01.05

本書は、天理教伝道史研究の第一人者であった著者の処女作であり、その後も書き継がれてきた代表作。昭和46(1971)年の改修版の一部を改め、全一冊として復刊しました。